Erreur 404 : une histoire de l'exposition artistique en ligne

L’exposition artistique en ligne apparaît au cours des années 1980 et 1990 avec le développement des technologies de mise en réseau comme le Minitel et le World Wide Web. Le mouvement artistique net.art, faisant du site Internet un espace de production artistique à part entière, constitue un des premiers lieux d’expositions prenant entièrement place dans un environnement numérique.

Après l’âge d’or de ce mouvement — marqué par la subversion, l’ironie et la critique envers les institutions et le marché de l’art —, la conservatrice Christiane Paul décrivait en 2006 l’exposition en ligne et ses promesses comme : « un musée sans murs, un espace d’information parallèle, distribué et vivant, ouvert aux interférences des artistes, du public et des conservateurs – un espace d’échange, de création collaborative et de présentation transparent et flexible » (« Flexible Contexts, Democratic Filtering, and Computer Aided Curating - Models for Online Curatorial Practice », in Joasia Krysa (dir.), Curating Immateriality: The Work of the Curator in the Age of Network Systems, 2006).

Au fil des évolutions technologiques des trente dernières années et de la facilité croissante d’accès aux ordinateurs, le champ de l’exposition en ligne s’est ouvert à d’autres perspectives d’expérimentation que le navigateur. Des espaces comme les plateformes de partage de contenus et les réseaux sociaux ont été investis par les commissaires et artistes.

Au début des années 2000, la plateforme de partage de vidéos YouTube était par exemple transformée en espace d’exposition pour le projet curatingyoutube.net à l’initiative du commissaire Robert Sakrowski. Puis, dans les années 2010, d’autres projets ont consisté en un détournement du réseau social Facebook en galerie virtuelle pour Gallery Online.

Au début des années 2000, la plateforme de partage de vidéos YouTube était par exemple transformée en espace d’exposition pour le projet curatingyoutube.net à l’initiative du commissaire Robert Sakrowski. Puis, dans les années 2010, d’autres projets ont consisté en un détournement du réseau social Facebook en galerie virtuelle pour Gallery Online. En parallèle, d’autres expositions collectives en ligne ont mobilisé les moteurs de jeux vidéo, les logiciels 3D et les univers virtuels interconnectés comme Second Life ou Minecraft.

Aujourd’hui, la diversité de ce champ continue de croître, s’étendant aux expérimentations nourries par les développements des domaines de l’intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. En 2022, le commissariat de la dixième édition de la Biennale d’art contemporain de Bucarest Farewell to Research a ainsi été confié à un réseau neuronal artificiel entraîné sur une large base de données d’artistes. Ce procédé a conduit à une sélection d’artistes, dont les œuvres furent ensuite exposées dans une galerie en réalité virtuelle.

Aujourd’hui, la diversité de ce champ continue de croître, s’étendant aux expérimentations nourries par les développements des domaines de l’intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée.

Malgré l’importance significative de l’exposition en ligne, son histoire et ses spécificités demeurent relativement peu étudiées en histoire de l’art. Si quelques ouvrages et auteurs spécialisés ont néanmoins posé les bases d’une réflexion théorique sur le sujet — notamment les contributions de Joasia Krysa sur la curation de l’art en réseau (Curating Immateriality : The Work of the Curator in the Age of Network Systems, 2006), les analyses de Jon Ippolito sur les mythes de l’art Internet (« Ten Myths of Internet Art », Leonardo, 35, no 5, 2002), celles de Domenico Quaranta sur les stratégies d’exposition pour l’art numérique (« Exhibition Strategies For Digital Art: Examples And Considerations », in Lorenzo Giusti et Nicola Ricciardi (dir.), Museums At The Post-Digital Turn, 2019), ou encore les réflexions de Christiane Paul sur les modèles de pratiques curatoriales en ligne (2006) —, il reste encore de nombreux pans de recherche à combler.

Plus récemment, des travaux documentaires comme ceux d’Annet Dekker (Curating Digital Art, 2020) ou de Marialaura Ghidini (« Curating on the Web: The Evolution of Platforms as Spaces for Producing and Disseminating Web-Based Art », Arts, 2019) ont enrichi cette historiographie. Face à ces lacunes persistantes, il s’agissait de contribuer à l’étude de l’histoire des expositions en ligne au travers des témoignages de celles et ceux qui ont participé et participent encore aujourd’hui à son histoire. Cette recherche s’appuyait ainsi sur une série d’entretiens approfondis avec onze acteurs du domaine de l’exposition en ligne, totalisant plus de seize heures d’échanges.

Les participants incluaient des commissaires d’exposition : Peter Wu ; Maria Laura Ghidini ; Sanneke Huisman et Bob Bicknell, des galeristes : Niek de Bruijn de l’Upstream Gallery, des chercheurs : Sanneke Huisman, des développeurs : Jean-Noël Lafargue et des artistes : Rafaël Rozendaal, Constant Dullaart et Andreas Angelidakis ; tous ayant contribué à la présentation d’un groupe d’œuvres nativement numériques dans divers contextes : institutionnel, celui de la galerie et de l’expérimentation artistique.

Plusieurs enjeux majeurs se sont dégagés de cette recherche et restent à approfondir. Le premier réside dans l’analyse anthropologique et sociologique des acteurs impliqués dans le développement et la production des expositions en ligne. Les entretiens ont permis d’examiner les parcours professionnels, formations et modes de financement des projets d’expositions des participants au fil du temps. Ils ont ainsi mis en lumière un paradoxe économique caractéristique de l’exposition en ligne : si les coûts d’entrée relativement faibles permettent aux commissaires et artistes de lancer leurs premiers projets, la pérennisation de ces initiatives se heurte à l’instabilité des sources de financement.

Le deuxième enjeu est historiographique. L’un des principaux objectifs était de contribuer à l’écriture des histoires de l’exposition en ligne, en prolongeant les travaux documentaires existants. La recherche s’intéressait aussi aux évolutions induites par la pratique de l’exposition en ligne sur un plan organisationnel. Au cours des entretiens, il est apparu que le métier de développeur et/ou programmateur semble compléter la liste des personnels de renfort de la production des expositions. Cependant, la formation académique en humanités, que suivent de nombreux professionnels des musées, présente des limites quant au développement de savoir-faire de programmation informatique nécessaires pour la pratique de l’exposition en ligne au sein d’une organisation muséale.

Les entretiens ont également permis de souligner que, dans l’histoire de l’exposition en ligne, la période de la COVID-19 a cristallisé certaines tensions autour des choix scénographiques de nombreuses institutions et galeries désireuses de maintenir une présence en ligne. Plusieurs commissaires interrogés ont exprimé une critique virulente envers la transposition littérale du white cube dans l’environnement virtuel.

Lors d’un entretien conduit en 2023, la commissaire de la série d’expositions collectives en ligne Or-bits.com, Marialaura Ghidini, exprimait ainsi son désarroi face à certaines pratiques qui semblent ignorer trois décennies d’expérimentations scénographiques en ligne : « 80 % de tout ce qui s’est passé pendant le COVID était presque hilarant. Je ne veux pas paraître arrogante. J’ai vu toutes les galeries utiliser le même logiciel 3D pour reproduire leurs espaces d’exposition réels. C’est dommage de passer à côté de tout ce qui a pu être exploré par le passé. »

Les discussions menées tout au long de ce projet de recherche ont également confirmé que l’histoire des expositions en ligne est intrinsèquement liée aux évolutions technologiques observées au cours des trente dernières années. Le développement d’internet a par exemple entraîné l’apparition de nouveaux outils scénographiques, tandis que d’autres outils comme le programme Director sont tombés en désuétude au fil des évolutions technologiques. Par exemple, l’utilisation des fenêtres pop-up comme choix scénographique était conditionnée à son usage historique. À leurs débuts, celles-ci étaient largement utilisées pour diverses fonctions, notamment promotionnelles. Cependant, leur usage s’est transformé au fil du temps, en grande partie à cause de préoccupations liées à la sécurité et à l’expérience utilisateur. Avec le temps, l’abus de cette fonctionnalité par des annonces publicitaires intrusives et, dans certains cas, par des vecteurs de logiciels malveillants, a mené à une perception négative des fenêtres pop-up et à leur abandon.

La commissaire Marialaura Ghidini souligne l’incidence de cette transformation pour sa pratique scénographique : « À l’époque, les fenêtres pop-up étaient une fonctionnalité intéressante. C’était quelque chose qui se produisait et qui vous emmenait ailleurs. Pour moi, il y avait cette idée de mouvement, mais c’est quelque chose qui est complètement mort. Très vite, au bout de quelques années, c’est devenu très problématique pour le site web car les gens commençaient à avoir des bloqueurs de fenêtres pop-up. À chaque fois, nous devions le dire aux visiteurs, ou même lorsque nous envoyions des courriels. Je ne me souviens pas quand le blocage des fenêtres pop-up s’est fait par défaut sur les nouveaux navigateurs. Mais cela a commencé à changer les choses. »

Cette dynamique souligne que l’histoire de l’exposition en ligne est aussi une histoire de négociation entre différents acteurs du web, incluant créateurs de contenu, utilisateurs, algorithmes et fournisseurs de technologies.

Cette recherche sur les expositions en ligne met ainsi en lumière un champ artistique dont la complexité et la diversité défient encore les efforts de catégorisation. En se développant sur trois décennies, celles-ci ont pris des formes multiples et ont existé au sein de divers contextes technologiques, rendant les délimitations catégorielles et terminologiques d’autant plus complexes.

En se développant sur trois décennies, les expositions en ligne ont pris des formes multiples et ont existé au sein de divers contextes technologiques, rendant les délimitations catégorielles et terminologiques d’autant plus complexes.

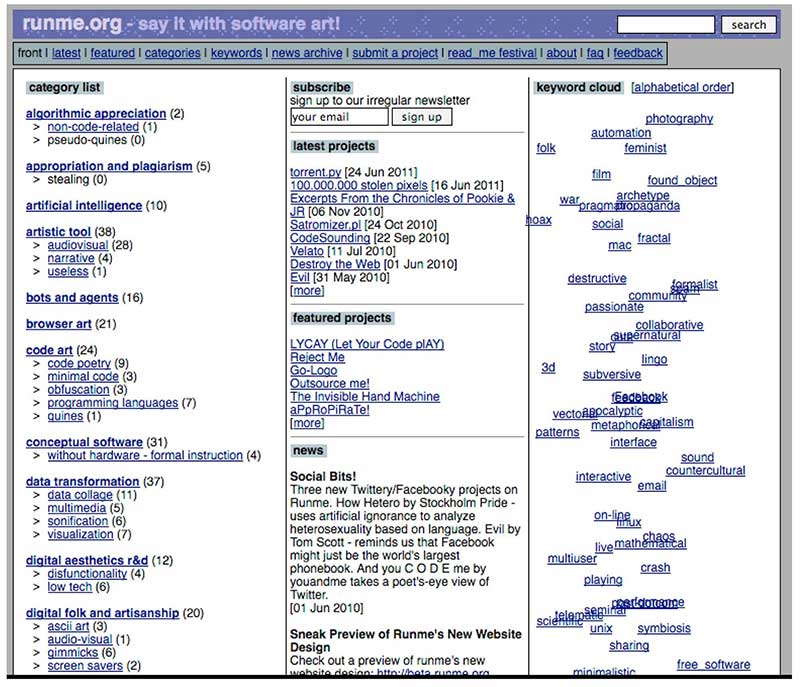

À titre d’exemple, sur le site Runme.org — plateforme créée en 2003 par Amy Alexander, Olga Goriunova, Alex McLean et Alexei Shulgin pour répertorier et présenter différentes productions artistiques numériques —, il est possible de compter plus de 240 mots-clés différents utilisés pour catégoriser les différentes œuvres présentées en ligne. Parmi les fondateurs, Amy Alexander, professeure à l’UC San Diego, est une pionnière de l’art génératif en ligne depuis 1996 ; Olga Goriunova, professeure à Royal Holloway University of London, est spécialisée dans les cultures numériques ; et Alexei Shulgin est une figure emblématique du mouvement net.art des années 1990.

Les terminologies traditionnelles de l'histoire de l'art se trouvent parfois mises en tension par ces modalités de présentation artistique. Cette difficulté se cristallise particulièrement autour de la question de l'historicisation - processus par lequel on inscrit un phénomène dans une perspective historique pour en comprendre l'évolution, les ruptures et les continuités. Lors d’un entretien conduit en 2023 avec l'architecte et artiste Andreas Angelidakis soulève ce paradoxe lorsqu'il affirme avec une certaine provocation au cours de notre entretien : « nous vivons déjà le monde à travers des écrans, des filtres et des tendances TikTok, chaque téléphone est déjà une exposition en ligne. Quel est l'intérêt de revenir en arrière et d'y réfléchir en termes historiques ? ». Comment appliquer les méthodes traditionnelles de l'histoire de l'art à un objet d'étude en perpétuelle mutation, dont les formes se renouvellent au rythme des évolutions technologiques ? L'exposition en ligne, par sa nature même, défie les cadres temporels conventionnels - elle est à la fois ancrée dans l'immédiateté des innovations numériques et susceptible de disparaître ou de se transformer radicalement. Face à ces caractères mouvants et protéiformes, il apparaît nécessaire de repenser nos approches méthodologiques afin de mieux appréhender ces nouvelles formes de monstration artistique.

Un article à venir dans les Cahiers du Musée national d'art moderne reviendra en détail sur ces enjeux accompagnés de plusieurs extraits d’entretiens avec les acteurs de l’histoire de l’exposition à propos de leurs pratiques. Celui-ci comprendra également la retranscription entière de l’entretien avec les membres d'Off Site Project, une plateforme d'expositions en ligne lancée en 2017 par Pita Arreola-Burns, actuellement conservatrice de l'Art numérique au Victoria and Albert Museum (V&A), et Elliott Burns, maître de conférences en Cultures numériques à l'école Central Saint Martins (Central Saint Martins College of Art and Design). Cette plateforme offre plusieurs formats d'exposition en ligne et s'inscrit dans une réflexion critique des architectures numériques. ◼

Le groupe mission recherche des Amis du Centre Pompidou

Créé en 2019 en étroite collaboration avec la Bibliothèque Kandinsky, le groupe mission recherche des Amis du Centre Pompidou vise à participer à l’enrichissement des collections nationales au travers de la recherche et de la diffusion des savoirs. Chaque année, jusqu’à trois bourses de recherche sont financées, permettant à de jeunes chercheurs d’accomplir, sous la direction d’un conservateur ou d'une conservatrice du Centre Pompidou, une mission de recherche via l’étude de terrain, l’étude d’archives, la réalisation d’entretiens ou de traductions inédites. En 2023, Hugo du Plessix est lauréat de la bourse, qui salue l’originalité de sa démarche au croisement des humanités numériques et de la création contemporaine. Avec le soutien de Philippe Bettinelli (conservateur de la collection Nouveaux Médias), il est parti à la rencontre de celles et ceux qui ont fait l’histoire de l’exposition collective en ligne — un objet artistique encore peu étudié.

Related articles

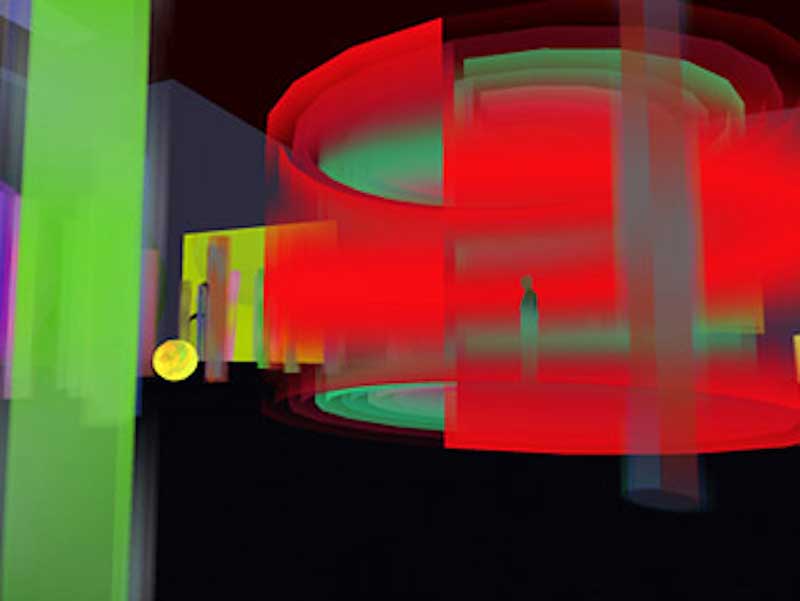

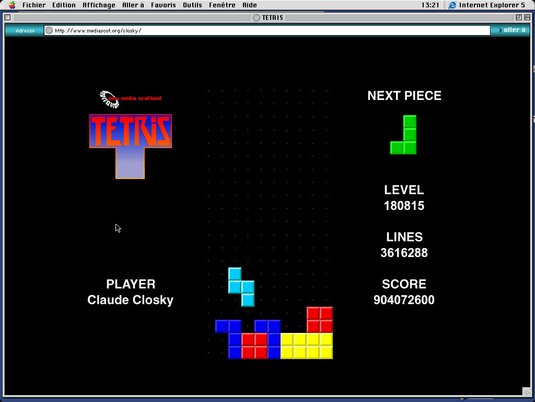

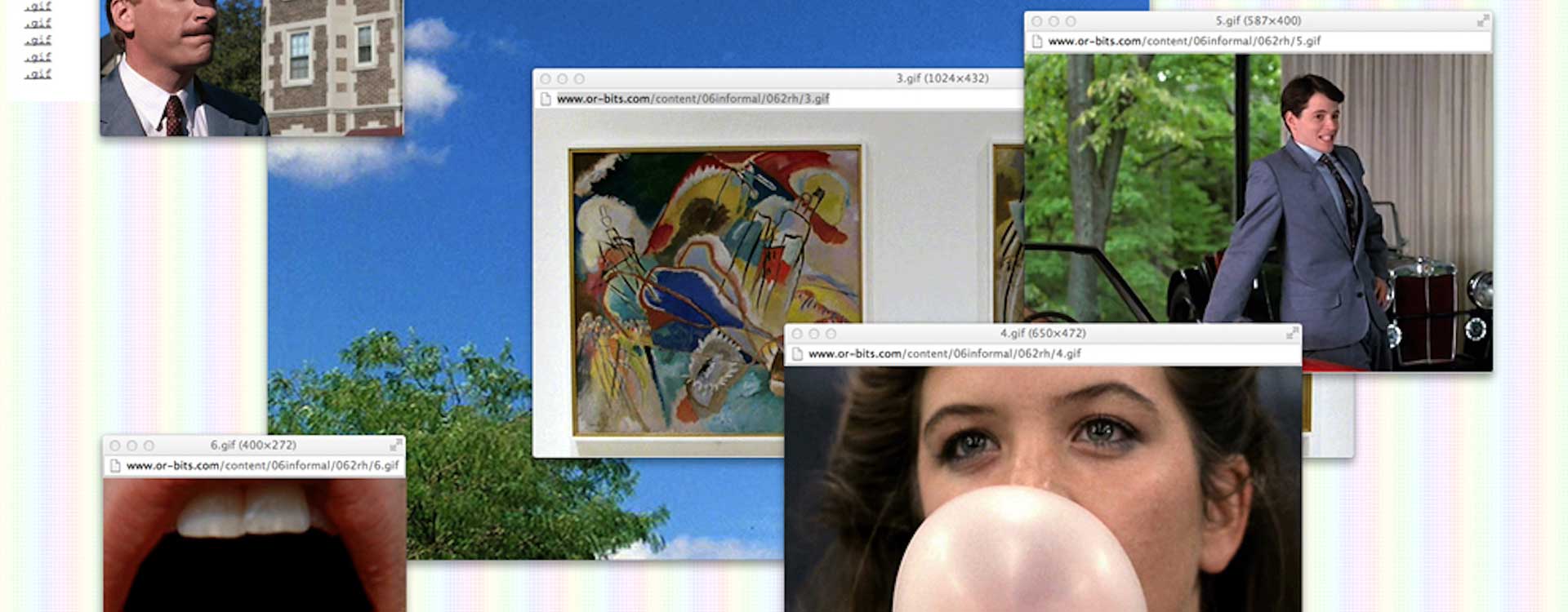

Vue de l’œuvre de Richard Healy Leisure Rules (2012) dans l’exposition collective en ligne INFORMAL, 2012, organisée sur le site or-bits.com (2009–2018).

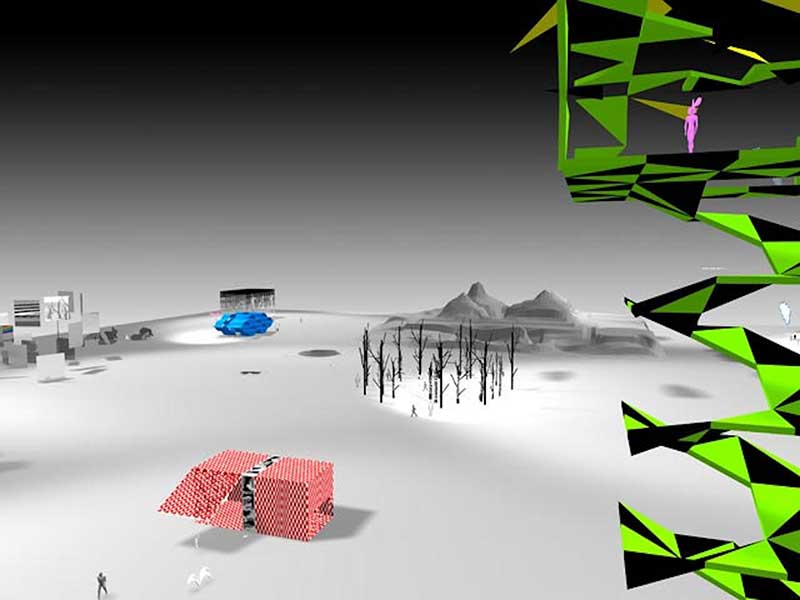

Capture d’écran de l’exposition virtuelle "Neen World" développée par Andreas Angelidakis 2023.

© Neen World. Architecture par Andreas Angelidakis. Commissionné par Miltos Manetas et l'electronic Orphanage à l'occasion de l'exposition Afterneen à CASCO, Pays-Bas. Courtesy Andreas Angelidakis.

Capture d’écran de l’installation "I'm Not Here", 2007 de Juria Yoshikawa présenté par l’artiste sur l’univers virtuel interconnecté "Second Life". Courtesy Juria Yoshikawa & Domenico Quaranta

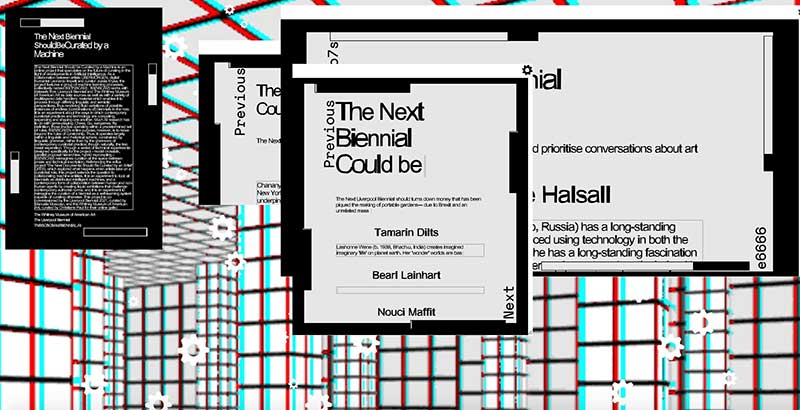

Capture d’écran de l’exposition "The Next Biennal Should be curated by a Machine", 2005. Courtesy Übermorgen. "The Next Biennial Should Be Curated by a Machine" propose une version expérimentale du commissariat d'exposition à l'aide de procédés de simulations artificielles.

Capture d'écran de la page d’accueil du site Runme.org, 2023

Courtesy Runme.org.

Runme.org est un répertoire participatif d'œuvres d’art numérique lancé en janvier 2003.