Kandinsky, ou la musique comme système

Depuis l’exposition « Vom Klang der Bilder. Die Musik in der Kunst des 20. Jahrhunderts » présentée en 1985 à Stuttgart, l’importance de la musique dans le regard des avant-gardes, et particulièrement dans l’imaginaire et la réflexion de Vassily Kandinsky, a suscité de remarquables études. Sont ainsi bien documentées aujourd’hui l’amitié structurante qui unit le peintre à Arnold Schönberg dès 1911, sa quête d’une « sonorité » du verbe dans le recueil de poèmes et de gravures Klänge [Résonances] publié en 1913, ou encore les expériences scéniques qu’il développe tout au long de sa carrière, renouvelant l’idéal wagnérien d’une synthèse des arts.

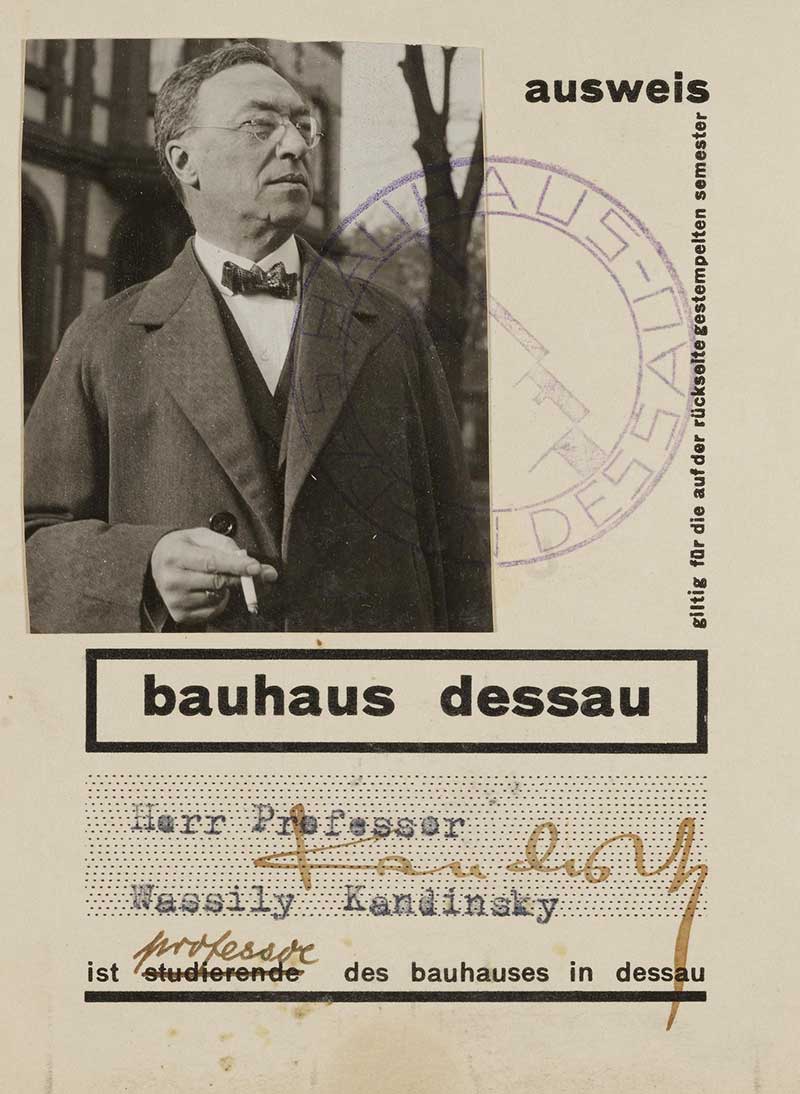

Nul cependant n’a mis en lumière, de manière précise et complète, l’esprit de système que Kandinsky déduit et construit à partir de la musique. Bien plus qu’un référent, ce modèle exerce une prééminence constante, organique et cohérente sur l’ensemble de son œuvre : de l’activité picturale à la pensée théorique, de la poésie à l’enseignement au Bauhaus, des représentations de Moscou à celles du Jugement dernier, de l’exploration de formes théâtrales inédites à l’élaboration de nouveaux sujets pour la peinture (Improvisations, Fugue, Compositions).

Notre exposition défend et explore ainsi l’idée que la musique, pour Kandinsky, définit une poétique de l’art, une sorte de géométrie naturelle capable d’orienter et d’élever l’ensemble des disciplines artistiques. Ce statut, élaboré par Kandinsky au tournant des années 1910, s’ancre bien sûr dans une histoire et une sociabilité : celles d’une mélomanie précoce, nourrie par une pratique instrumentale et une fréquentation des salles de concert et d’opéra ; et celles d’amitiés fécondes tissées avec des musiciens, à Munich comme à Moscou — en particulier avec le compositeur russe Thomas von Hartmann que le peintre rencontre en 1908. Si ces données biographiques contextualisent le rôle central que Kandinsky accorde à la musique, notons que ce privilège procède surtout d’une démarche rationnelle, et notamment d’une réflexion fine et constante sur la spécificité du langage musical.

La musique est une des oppositions les plus grandes à la nature […] Elle a pris à la nature sa profondeur même, dissimulée sous la forme extérieure. Elle est l’âme résonnante de la nature.

Vassily Kandinsky

Déjà vers 1902, à l’heure où Kandinsky affirmait sa plume critique pour défendre l’art moderne, il esquissait, sur papier à en-tête du nouveau groupe Phalanx, une brève analyse du fonctionnement singulier de la musique : « La musique est une des oppositions les plus grandes à la nature […] Elle a pris à la nature sa profondeur même, dissimulée sous la forme extérieure. Elle est l’âme résonnante de la nature. » Ces premières réflexions prennent à partir de 1908 une dimension empirique : occupé avec Hartmann à la création d’œuvres scéniques fusionnant poésie, danse, peinture et musique, Kandinsky trouve sans aucun doute, dans ces projets et cette collaboration, matière à approfondir sa réflexion sur l’identité propre des arts.

Notre exposition défend et explore ainsi l’idée que la musique, pour Kandinsky, définit une poétique de l’art, une sorte de géométrie naturelle capable d’orienter et d’élever l’ensemble des disciplines artistiques.

Mais c’est surtout à travers l’œuvre de Schönberg, découverte en janvier 1911, qu’il affine sa compréhension du phénomène sonore. S’ensuivent de longues lettres adressées au compositeur, dans lesquelles Kandinsky célèbre à plusieurs reprises l’unicité du modèle musical, tandis qu’il travaille à la traduction d’extraits du Traité d’harmonie de Schönberg en langue russe. Au même moment, Kandinsky achève et publie Du Spirituel dans l’art, et dans la peinture en particulier, son premier ouvrage d’envergure, tout entier habité par le paradigme musical : « Depuis des siècles, écrit-il, la musique est l’art qui utilise ses moyens, non pour représenter les phénomènes de la nature, mais pour exprimer la vie spirituelle de l’artiste et créer une vie propre des sons musicaux. »

Soulignons que cette définition de la musique, en 1911, relève du lieu commun. Cent cinquante ans après l’Essai sur l’origine des langues (1761) de Jean-Jacques Rousseau, elle actualise un constat largement partagé au 18e siècle dans le cercle des Encyclopédistes, puis exalté au 19e siècle par les écrivains romantiques : le langage musical n’a nul besoin d’imiter la nature, car il trouve dans ses propres ressources — l’échelle des sons, le timbre des voix ou des instruments, le rythme, la dynamique, etc. — les voies d’un accès direct à l’âme et d’un pouvoir inégalé sur les sens.

Autre convergence entre Kandinsky et les penseurs des Lumières : la reconnaissance de cette singularité marque un point de bascule, et sert même de levier conceptuel. Déconnecter la musique de l’exigence classique d’illusion suppose d’envisager un autre rapport possible, d’ordre sensible et empathique, entre l’art et son modèle, et, par extension, d’interroger l’efficacité des autres langages artistiques. C’est en ce sens que Diderot, puis les Romantiques, ont déduit du langage musical une nouvelle conception du beau. La véritable rupture opérée par Kandinsky réside en revanche dans le pouvoir prescripteur qu’il confère à la musique. Du langage des sons, et en tant qu’artiste, il déduit une méthode rationnelle pour libérer la peinture de l’imitation du réel :

« Un artiste qui ne voit pas, pour lui-même, un but dans l’imitation, même artistique, des phénomènes naturels et qui est créateur, et veut et doit exprimer son monde intérieur, voit avec envie avec quel naturel et quelle facilité ces buts sont atteints dans l’art le plus immatériel à l’heure actuelle : la musique. Il est compréhensible qu’il se tourne vers elle et cherche à trouver dans son art les mêmes moyens. De là découle la recherche actuelle de la peinture dans le domaine du rythme, des mathématiques et des constructions abstraites, la valeur que l’on accorde maintenant à la répétition du ton coloré, la manière dont la peinture est mise en mouvement, etc. »

Un artiste qui ne voit pas, pour lui-même, un but dans l’imitation, même artistique, des phénomènes naturels et qui est créateur, et veut et doit exprimer son monde intérieur, voit avec envie avec quel naturel et quelle facilité ces buts sont atteints dans l’art le plus immatériel à l’heure actuelle : la musique.

Vassily Kandinsky

Tel est l’enjeu de l’omniprésence de la musique dans l’ouvrage Du Spirituel dans l’art. Posée comme modèle, elle fournit l’argument d’une révision profonde de la théorie de l’imitation. Par la force de son exemple, elle justifie l’exposé d’un nouvel idéal — que le peintre, au même moment, concrétise dans ses tableaux : l’autonomie des moyens purs de l’art, jusqu’à l’abstraction. Dans cet ouvrage, le plaidoyer ne se limite pas à une nouvelle conception de la peinture, mais forge une théorie artistique globale, valable également pour la poésie. Kandinsky déduit ainsi de la singularité du langage musical un nouvel usage possible du verbe poétique. Car le mot, bien qu’il serve communément à désigner le réel, est aussi un objet acoustique ; il revient donc au poète, en tant qu’artiste spirituel, de l’apprécier, de le manier et de l’agencer pour ses qualités sonores et musicales — et non pas signifiantes.

Toujours en 1911, dans un article pour Les Nouvelles d’Odessa où il questionne justement l’avenir de la création (« Où va l’art nouveau »), Kandinsky approfondit cette idée en prenant l’exemple de l’art poétique de Maurice Maeterlinck. Subtilement référencée, la démonstration est éloquente : le poète peut « apprendre de la musique », et parler ainsi comme Richard Wagner :

« Maeterlinck a entendu non seulement la signification extérieure de la parole, mais aussi sa sonorité intérieure. Prise en tant que telle, la parole toute simple produit, quand on y plonge, un certain son, indescriptible, mais très concret. Cheveux ! Arbre ! Ciel ! Et voilà que Maeterlinck construit ses Serres chaudes sur cette sonorité. Il apprend auprès de la musique et y trouve son moyen puissant […] Wagner a utilisé le moyen de son art – le son – d’une façon semblable. Le personnage de ses opéras s’exprime non seulement à travers la forme matérielle, mais aussi à travers le son – Leitmotiv. Ce son est comme un parfum spirituel qui entoure le personnage et le représente : chaque personnage wagnérien "sonne" à sa manière. »

En 1911, ces mots éclairent bien sûr l’élaboration, exactement contemporaine, du recueil de poèmes Klänge — que Kandinsky publiera en 1913. L’ouvrage, qui rassemble trente-huit poèmes en prose et cinquane-cinq gravures sur bois, compose un ensemble organique où le mot se détache de son usage littéraire pour devenir matière, pulsation, vibration. Kandinsky en explore la « pure sonorité », tout comme les gravures mettent en œuvre l’autonomie de la couleur et des formes.

Sous la forme d’un recueil poétique, Klänge matérialise donc le système des arts construit par Kandinsky au tournant des années 1910 sur le modèle intellectuel et sensible de la musique. Un système dont l’ouvrage Du Spirituel dans l’art donne une existence théorique, et que l’Almanach du Blaue Reiter, esquissé aussi en 1911 et publié en 1912, exprime à travers une collaboration éditoriale.

L’Almanach réunit en effet une série d’articles commentant aussi bien l’art musical d’Alexandre Scriabine, le projet scénique Sonorité jaune de Kandinsky, l’art du peintre Robert Delaunay, celui des Fauves allemands, que le rapport du texte à la musique dans les compositions vocales. Ces écrits sont ponctués de reproductions d’œuvres visuelles, anciennes et modernes, mais aussi de partitions de Schönberg, d’Anton Webern et d’Alban Berg.

Au mot de composition, j’étais profondément bouleversé et plus tard, je me donnai pour but dans la vie de peindre une “Composition”. Ce mot agissait sur moi comme une prière. Il me remplissait de vénération.

Vassily Kandinsky

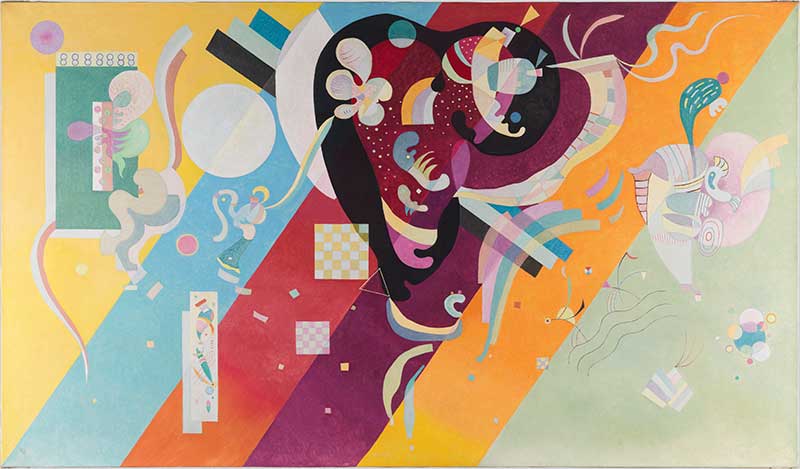

Remarquable et inédite, l’unité des arts à l’œuvre dans cet ouvrage accompagne la série des tableaux intitulés Compositions, que Kandinsky travaille à partir de 1909. Achevant sa quête d’un art spirituel affranchi de l’imitation de la nature, ces œuvres misent non seulement sur la sémantique musicale du terme composition, mais expérimentent en peinture un langage abstrait déduit explicitement du modèle musical. Une émulation qu’exprime sans détour Kandinsky en 1913 dans ses Regards sur le passé, s’appropriant un vocabulaire sonore et musical pour traduire la profondeur de l’acte pictural :

« Au mot de composition, j’étais profondément bouleversé et plus tard, je me donnai pour but dans la vie de peindre une “Composition”. Ce mot agissait sur moi comme une prière. Il me remplissait de vénération. Dans les études que je peignais, je me laissais aller. Je pensais peu aux maisons et aux arbres, je traçais sur la toile à la spatule des lignes et des tâches de couleurs et je les laissais chanter aussi fort que je pouvais. En moi résonnait l’heure du crépuscule à Moscou, devant mes yeux j’avais toute la gamme puissante de la lumière de Munich, saturée de couleurs, avec un grondement de tonnerre profond dans les ombres. »

Plus qu’une source d’inspiration, l’art des sons devient donc, pour Kandinsky, un principe générateur, fondant une poétique nouvelle où chaque discipline artistique est appelée à retrouver son autonomie expressive. En un mot, la musique fait système. ◼

* Texte extrait du catalogue de l'exposition « Kandinsky. La musique des couleurs », sous la direction d'Angela Lampe et Marie-Pauline Martin (co-édition Centre Pompidou / Philharmonie de Paris).

Related articles

In the calendar

Vassily Kandinsky, Composition IX, 1936

Huile sur toile, 113.5 x 195 cm

Achat de l’Etat, 1939

Attribution, 1939

© Centre Pompidou, Mnam-Cci/Dist. GrandPalaisRmn

Vassily Kandinsky, Mit dem schwarzen Bogen (Avec l’arc noir), 1912 (détail)

Huile sur toile,189 x 198 cm

Donation de Mme Nina Kandinsky en 1976

© Centre Pompidou, Mnam-Cci/Dist. GrandPalaisRmn