L'artiste et son œuvre

Natalia Gontcharova

Fonds Larionov-Gontcharova, Bibliothèque Kandinsky

Elle est moscovite et toute sa figure atteste le sang kalmouk qu’elle ne renie point. On ne saurait dire qu’elle est belle, mais ne laisse pas que d’avoir une grâce piquante et singulière qui lui vaut rapidement la sympathie de ceux qui l’approchent. Et tout particulièrement encore par une modestie qui ne se dément jamais et par l’ingénuité de son rire.*

Peintre, décoratrice et scénographe, Natalia Gontcharova traverse les avant-gardes de la première moitié du 20e siècle tout en s’enracinant dans certains aspects traditionnels de la culture russe. Son esprit libre et sa perception du monde en éternel changement ont porté sa créativité dans de multiples domaines, de la sculpture à la peinture, en passant par la mode, la typographie, l’illustration et la scénographie pour le théâtre.

La vie paysanne comme source d’inspiration

Natalia Sergueïevna Gontcharova naît en 1881 à Negaevo, dans une famille aristocratique de la Russie rurale. Elle passe son enfance dans la région de Toula, au sud de Moscou, marquée par la nature et les traditions paysannes qu’elle découvre sur la propriété de sa grand-mère paternelle. Ces impressions précoces nourrissent son imaginaire artistique et son attachement profond à la culture populaire et à la vie des paysans rythmée par les saisons. Les corps robustes, le travail de la terre, les tissus et les couleurs des costumes, les icônes, deviennent des sources d’inspiration fondatrices pour l’artiste. Elle séjourne régulièrement à la campagne tous les étés jusqu’à son exil en 1915.

Au cœur des avant-gardes russes

Très impliquée dans le milieu artistique moscovite, Gontcharova participe, avec son compagnon Mikhaïl Larionov, à de nombreuses rencontres, expositions et actions collectives. En 1906, elle est marquée par la découverte des œuvres de Paul Gauguin et Paul Cézanne, et par la salle des artistes fauves au Salon d’Automne. Gontcharova embrasse les principaux mouvements d’avant-gardes de l’époque comme le cubisme et le futurisme.

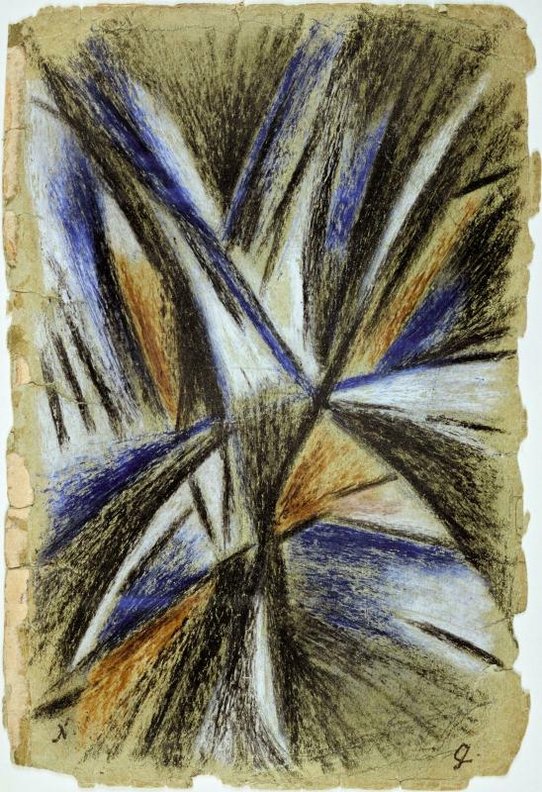

Larionov et Gontcharova s’écartent progressivement du cubo-futurisme pour affirmer un langage visuel plus proche de l’art russe traditionnel. Ensemble, ils développent à partir de 1910 le néo-primitivisme, un courant qui puise ses racines dans les icônes orthodoxes, les enseignes populaires, les motifs artisanaux et les tissus orientaux. Pendant cette même période, Larionov élabore les fondements d’un autre mouvement : le rayonnisme dont il rédige le manifeste que Gontcharova co-signe en 1912. Le rayonnisme trouve ses origines dans les progrès de l'optique, en particulier l'étude de la réfraction de la lumière et du mouvement. Il s'inspire également du cubisme et du futurisme, incorporant leurs formes fragmentées et leurs compositions dynamiques.

L’année suivante, une rétrospective dédiée à Natalia Gontcharova réunit plus de 700 œuvres à Moscou, consacrant son rôle de pionnière de l’avant-garde russe.

L’art décoratif théâtral comme synthèse des arts

Cette recherche d’une esthétique totale l’amène naturellement vers le théâtre qu’elle investit grâce au mécène Serge de Diaghilev. Dès 1906, il l’invite à exposer à Paris, avant de lui confier des collaborations décisives pour les Ballets russes. Ses décors et costumes, riches en couleurs éclatantes et nourris de références aux icônes, aux arts populaires, aux contes et légendes russes et aux arts d’extrême Orient, introduisent une révolution visuelle dans l’histoire de la scène. Dans les années 1920, Gontcharova et Larionov s’imposent à Paris, où ils s’installent définitivement en 1919, comme des figures centrales de l’art décoratif théâtral. Natalia Gontcharova y mène une carrière pluridisciplinaire : peintre, illustratrice, créatrice de mode, sans jamais délaisser les décors et costumes de théâtre.

Tout l’œuvre de Natalia Gontcharova s’inscrit dans une démarche artistique qui donne une place centrale à la synthèse entre les arts.

*Guillaume Apollinaire, Mercure de France, n°422, 16 janvier 1916

![Mikhail F. Larionov, Rayons blancs [1915 - 1918]](/typo3temp/assets/_processed_/a/3/csm_thumb_large_fc31d48fad.jpg)

![Mikhail F. Larionov, Serguei Prokofiev, Serguei Diaghilev, Mikhail Larionov et Tadeusz Slavinsky dans le rôle principal du ballet Chout [Le Bouffon] 1921](/typo3temp/assets/_processed_/9/3/csm_thumb_large_9089c825df.jpg)