Les oubliées de Dada

Dada

Les femmes dada : une double marginalisation

En tant que mouvement d’avant-garde, Dada, a procédé à une critique du canon et de l’institution littéraire et artistique, par laquelle il s’est lui-même situé à la marge du champ culturel. Par sa critique de la notion d’œuvre, d’auteur ou d’artiste, mais aussi par le renouvellement radical des formes établies et des moyens d’expression, par son rejet de la rationalité occidentale et de la culture bourgeoise, Dada a opéré une révolution à la fois artistique et culturelle.

À cette première forme de marginalité, revendiquée par les dadaïstes hommes et femmes, s’est ajoutée, dans le cas des femmes du mouvement dada, une seconde marginalisation qui fut, elle, subie : il s’agit de l’invisibilisation qu’elles ont connue au cours du processus de construction historiographique. Malgré le rôle actif joué par les femmes au sein du mouvement dada, désormais reconnu, leur place a été minorisée dans la façon dont l’histoire du mouvement a été écrite – par les protagonistes eux-mêmes, et par d’autres acteurs : institution muséale, universitaire, ou artistes de la génération suivante.

Cette invisibilisation invite à nuancer le caractère avant-gardiste de Dada : en tant que forme d’organisation et de sociabilité, le mouvement fut certes relativement progressiste par rapport à d’autres, mais plutôt de son temps qu’en avance sur son époque.

Traces et absence de traces

Premier constat : les femmes ont laissé – relativement – peu de traces matérielles dans l’histoire de Dada. À quoi cela tient-il ? Si les collages, peintures et autres objets produits par des artistes telles que Sophie Taeuber ou Hannah Höch ont pu être exposés, ce n’est pas le cas d’autres pans de leur production, aux multiples facettes. Cela vaut pour la plupart des femmes dadaïstes, dont l’œuvre multiple, donc difficilement catégorisable, excède les seules formes visuelles. Les femmes au sein du mouvement avaient une prédilection pour les formes éphémères, ou considérées comme mineures : danse, récitation, musique, etc., avec une large place accordée à l’improvisation.

L’art performatif est intrinsèquement fugace et échappe, au temps de Dada, à un possible enregistrement – autre que par les photographies et les récits, plus ou moins fiables, que l’on peut parfois en trouver. Plus tard, les performeuses des années 1960 et 1970 recourront à la vidéo pour « fixer » leur travail. Ce phénomène concerne aussi bien Taeuber et Höch que d’autres artistes moins (re)connues comme Elsa von Freytag-Loringhoven, dite « la Baronne ». Active à Dada New York, cette artiste a également produit des ready-mades. Il faut plutôt penser sa production comme un « continuum d’actes créatifs » (Amelia Jones), c’est-à-dire caractérisé par l’unité entre ses productions matérielles, dont la plupart sont bien parvenues jusqu’à nous, quoique peu exposées, et les performances auxquelles elle les a intégrées en faisant de véritables prolongements de son corps, et dont il ne reste que quelques photographies.

Parmi les autres facteurs à prendre en compte, il ne faut pas oublier la précarité des conditions de vie et de création chez des artistes comme Freytag-Loringhoven, ou encore Emmy Hennings. Cette artiste qui vivait une existence marginale en Allemagne avant le début de Dada à Zurich, a passé plusieurs mois en prison, et n’écrivait que sur du papier très fragile, disponible en petite quantité et peu résistant au temps. Ces conditions matérielles qui ont pu être romantisées, étaient dans les faits excluantes, limitant l’activité artistique et également la prise en compte de cette activité.

Enfin, il est souvent difficile, pour qui s’intéresse à Dada, d’accepter que tout n’y est pas expérimental : particulièrement chez les femmes, mais cela vaut aussi pour la plupart des dadaïstes après 1945. I y a parfois une coexistence de créations novatrices radicales, volontiers destructives, et de productions plus conventionnelles. Cette diversité, complexe à reconnaître, a aussi pu contribuer à l’effacement des créations féminines dans l’histoire de Dada.

Les femmes prises au piège de Dada

On peut considérer que les femmes ont été prises au piège de Dada : paradoxalement, c’est parce qu’elles ont le mieux joué le jeu de Dada qu’elles ont disparu de son histoire. En échappant aux catégories, en créant de manière pluridisciplinaire et en effaçant les frontières entre les formes artistiques, aussi bien qu’entre ce qui relevait de l’art et ce qui n’en relevait pas, entre formes « mineures » et beaux-arts, elles ont si bien brouillé les pistes qu’elles ont disparu des histoires consacrées à tel champ artistique ou littéraire, telle forme ou encore telle aire culturelle – histoires qui furent elles-mêmes encore longtemps « classiques » et cloisonnées.

Ce phénomène a été renforcé par un autre trait commun : la plupart d’entre elles avaient à cœur la dimension collective de la création, mettant en retrait leur égo, voire leur individualité. C’est donc ainsi qu’il faut penser leur singularité. Les exemples sont nombreux. Suzanne Duchamp, restée dans l’ombre de son mari Jean Crotti ou de ses frères, notamment Marcel Duchamp, a enrichi les pratiques dadaïstes de collages mécanomorphes grâce à son usage de la collaboration artistique, en intégrant à son œuvre des éléments dus à d’autres et en repensant le statut de l’artiste. Ré Soupault, dans ses essais radiophoniques, multiplie les citations, pour entremêler la parole de ceux dont elle parle, par exemple Tristan Tzara, à son propre discours. La pluralité des voix est fidèle à l’esprit Dada, mais a pu faire oublier sa propre voix… Les collages de Höch, par nature kaléidoscopiques, multipliant les perspectives, insèrent les subjectivités dans un collectif plus vaste. Le collage tardif Lebensbild [Image de ma vie], qui la met en scène à tous les âges de sa vie parmi ses créations et ses collègues artistes, offre l’exemple unique d’une affirmation de soi en tant qu’artiste à l’intérieur d’une histoire collective.

Les femmes historiographes de Dada

Pourtant, les femmes ont produit des textes dans lesquels on peut lire une réflexion historiographique sur ce qu’a été, selon elles, le mouvement Dada. Si ce discours historiographique doit aussi être reconstitué et lu dans leurs œuvres telles que les collages, poèmes, etc., il est explicite dans leurs manifestes et essais rétrospectifs. Absents de nombreuses anthologies, au moins deux manifestes ont été rédigés par des femmes : le Petit Manifeste de Gabrielle Buffet-Picabia, au titre plein d’ironie, paru en 1919 dans la revue 391 à Zurich, et Ombrelle Dada de Céline Arnauld, publié en mai 1920 dans la revue Littérature à Paris.

Les deux ouvrages affirment clairement leur position dans un champ dadaïste très masculin et se caractérisent par une tonalité commune, virulente et humoristique. Ils possèdent le même mordant que les manifestes de leurs collègues hommes, à ceci près que ces derniers en sont cette fois la cible : « ce qui vous affole c’est l’ombre de votre nombril. [...]. Vous ne savez rien faire tout seul pas même l’amour. ». La subversion permet désormais de faire ressortir les failles du discours dadaïste masculin.

Plus tard, en 1937, Buffet-Picabia fait paraître dans la revue Plastique, dirigée par Sophie Taeuber, un texte dans lequel elle met en lumière la nature « explosive » de Dada, son caractère éphémère et même « instantané » – particulièrement visible dans les œuvres des dadaïstes femmes, donc. Ainsi, c’est sa dimension de potentialité qui garantirait les possibles actualisations ultérieures du mouvement, par opposition au surréalisme, qui a fait école mais serait devenu caduque.

Buffet-Picabia retourne ainsi un argument usuellement avancé pour relativiser la valeur de Dada ; et par là, elle met le doigt sur sa spécificité conceptuelle, plus précisément que beaucoup d’autres à la même époque. L’apport intellectuel des femmes au sein de Dada et dans l’écriture de son histoire est majeur. Plus qu’un contre-canon, qui ne ferait sans doute que renforcer le canon existant, il permet d’esquisser la pluralité des généalogies de Dada.

Agathe Mareuge

Agathe Mareuge est maîtresse de conférences en Études germaniques, Sorbonne Université.

Pour aller plus loin

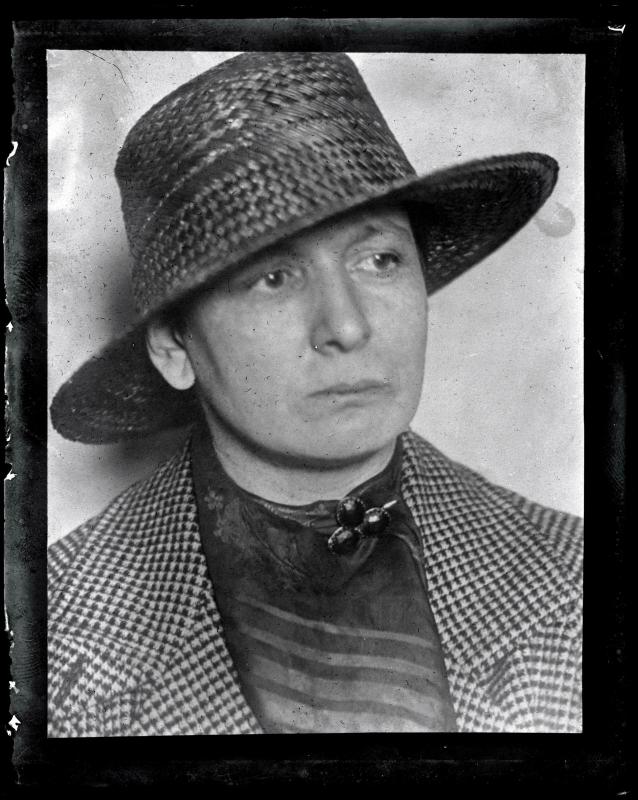

- Elsa von Freytag-Loringhoven

Biographie et ressources sur le site aware (Archives of Women Artists and Exhibitions)

Suzanne Duchamp sort de l'ombre

De Mathieu Garrigou-Lagrange, avec Anne Tomiche, professeur de littérature générale et comparée à la Faculté des lettres de Sorbonne université

Émission La Compagnie des œuvres, série « Artistes et écrivaines malgré tout »

Radio France, décembre 2019

Durée : 59 min.

- Gabrielle Buffet-Picabia

Émission L'art et la matière

De Jean de Loisy, avec Jean-Jacques Lebel, artsite plasticien et écrivain, et Bernard Marcadé, historien de l'art

Radio France, août 2019

Durée : 58 min.