Les publications dada

Dada

Entretien avec Nicolas Liucci-Goutnikov, directeur de la Bibliothèque Kandinsky

Entretien avec Nicolas Liucci-Goutnikov, directeur de la Bibliothèque Kandinsky

Pourriez-vous nous expliquer pourquoi la collection de publications dada de la bibliothèque Kandinsky est si vaste et si prestigieuse ?

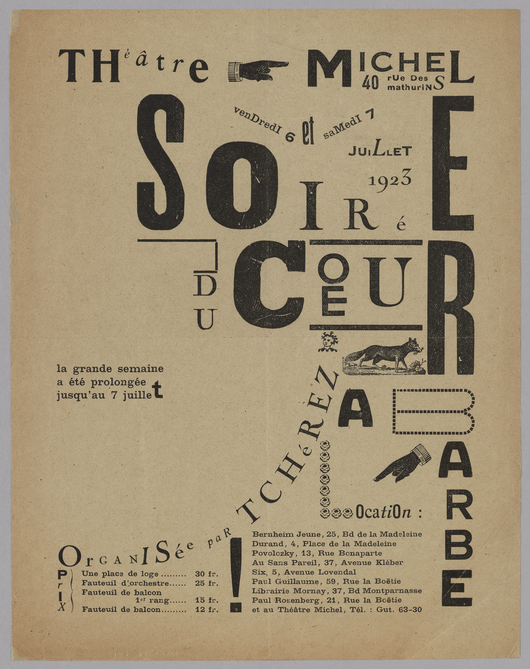

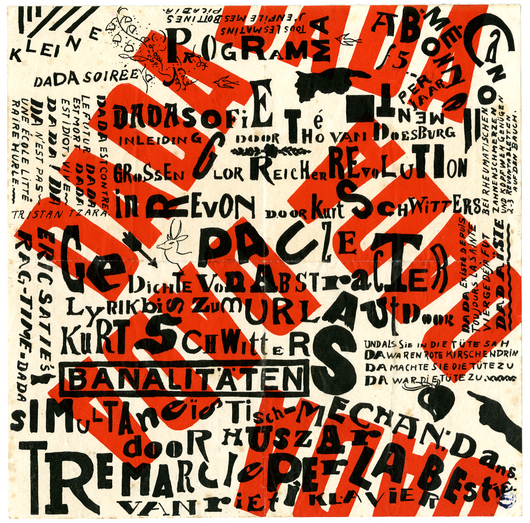

7 juillet 1923, Fonds Bibliothèque Kandinski

Nicolas Liucci-Goutnikov : La Bibliothèque Kandinsky possède un vaste fonds de publications dada constitué principalement d'archives privées et de certaines collections qu'elle a pu acquérir en bloc, complété par des achats ponctuels pour en combler certains manques.

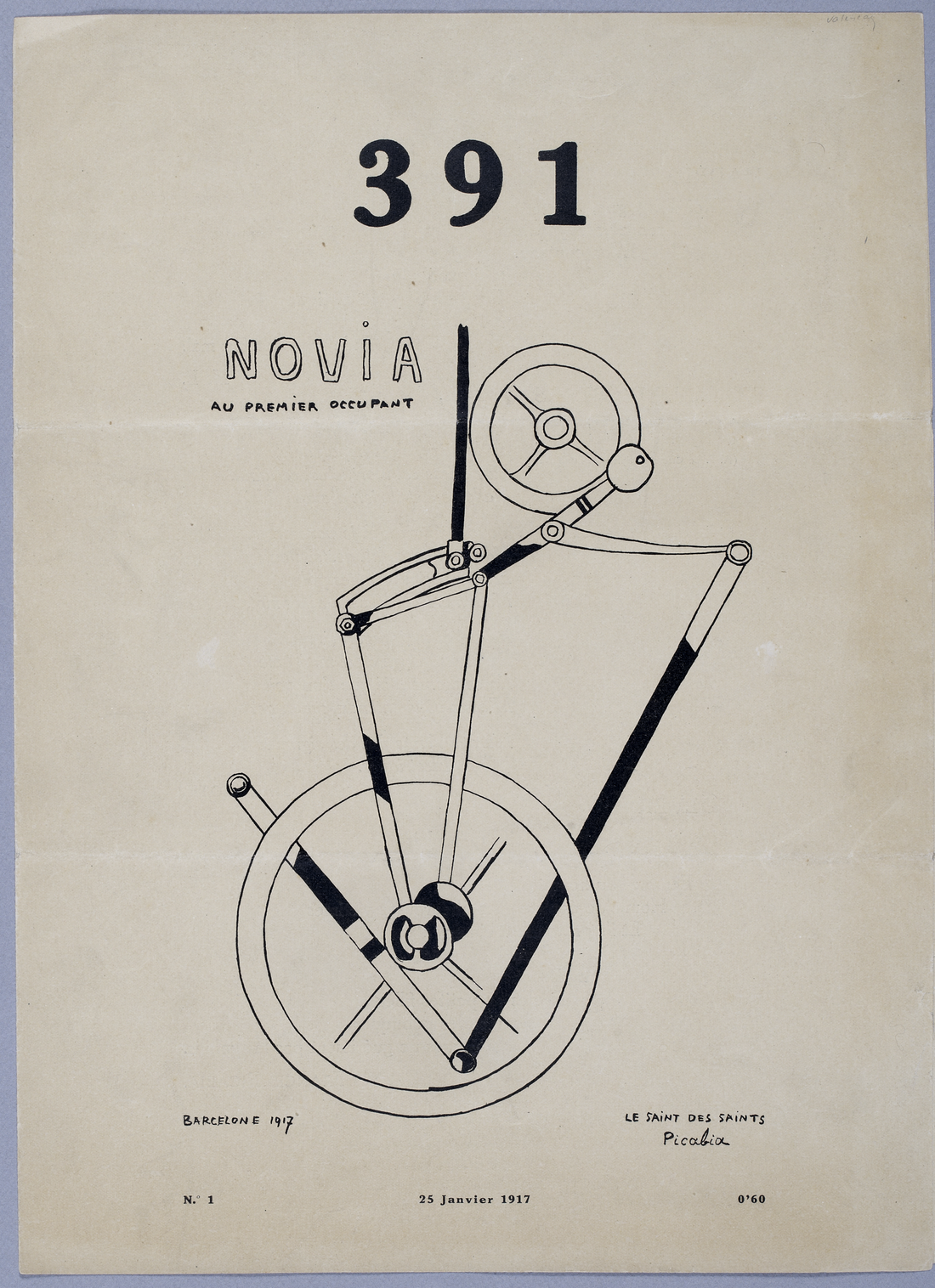

Nous conservons des archives d'artistes comme par exemple celles de Brancusi, lui-même proche de certains dadaïstes parisiens comme Duchamp et Picabia et dans lequel se trouvent plusieurs numéros de 391, la revue de Picabia.

Il y a également deux collections très importantes, constituées par Paul Destribats, un collectionneur majeur français et très grand bibliophile, qui avait une passion pour les avant-gardes et en particulier pour tous ces mouvements fonctionnant par remise en cause radicale de la tradition. Paul Destribats a accumulé de façon compulsive des revues culturelles dont des collections complètes de revues dadaïstes. Nous avons également acquis par sa famille, ce qu'il a appelé « ses petits papiers », tout un ensemble de petits imprimés en couleur : tracts, papillons, programmes, manifestes, publiés par Dada.

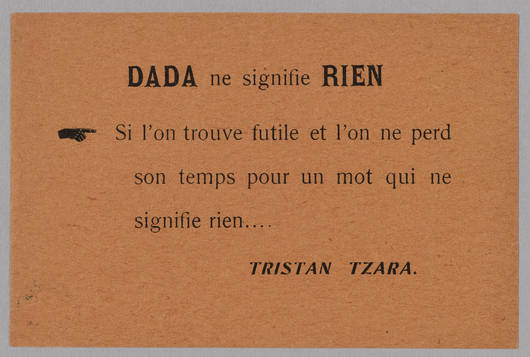

Fonds Bibliothèque Kandinski

Cette constellation d’imprimés dada est extrêmement vaste et diverse. Il y a des revues qui ont vocation à circuler, notamment de façon internationale, et « des petits papiers » qui sont des outils de communication immédiate. Ce sont des petits formats (ancêtres du flyer) que les artistes ont distribués dans la rue, envoyés à des journalistes, à d'autres artistes, afin de les convier à leurs expositions, à leurs conférences, à leurs concerts.

Ce vaste ensemble d’imprimés dada révèle qu'en ce début du 20e siècle, les artistes se chargent, en tout cas pour les plus radicaux, de leur propre promotion.

Quelles sont selon vous les revues les plus importantes ?

NLG : La revue du mouvement Dada, c'est DADA, dont 5 numéros sont édités à Zurich, puis 2 à Paris. C’est d’ailleurs grâce à cette parution que le fameux trio de poètes parisiens Louis Aragon, André Breton, et Philippe Soupault découvre la littérature Dada.

La plupart des foyers Dada en Europe, et au-delà, a eu ses propres revues. On trouve ainsi des périodiques à New York comme The Blind Man de Marcel Duchamp, la revue Zenit en Yougoslavie, la revue Aktion à Berlin. En 1917, Picabia crée 391, une des plus précieuses revues, typique de l’esprit « picabiesque ». Il y aussi Mavo, publication à l’esprit dada, publiée au Japon dans les années 1920.

Il est plus largement possible de dater le spectre des revues Dada sur la période 1912-1932, en suivant les travaux du grand historien de l'art spécialiste de Dada, Marc Dachy. Dès 1912, alors que le mouvement Dada n’existe pas encore officiellement, le poète et boxeur Arthur Cravan crée la revue Maintenant, avec toute sa virulence et son humour décapant proches de l'esprit Dada. On la considère aujourd’hui comme une revue proto-Dada. Quant à l’ultime parution d'une revue Dada en bonne et due forme c’est sans doute le dernier numéro de la revue Merz de Kurt Schwitters publié en 1932. Pendant ces vingt ans se déploie donc un ensemble de revues (environ 75) qui atteste la vaste promotion du mouvement au niveau international.

Fonds Bibliothèque Kandinsky

Parmi les plus belles revues, je cite très volontiers la revue 391 créée par Francis Picabia à Barcelone en 1917. De Barcelone en passant par New York et Paris 391 est publiée jusqu'en 1924. C’est selon moi, une des revues dada les plus importantes. Picabia en est le principal concepteur graphique et iconographique. Elle recèle des textes extrêmement désopilants et incisifs à l’image de l'esprit de son rédacteur.

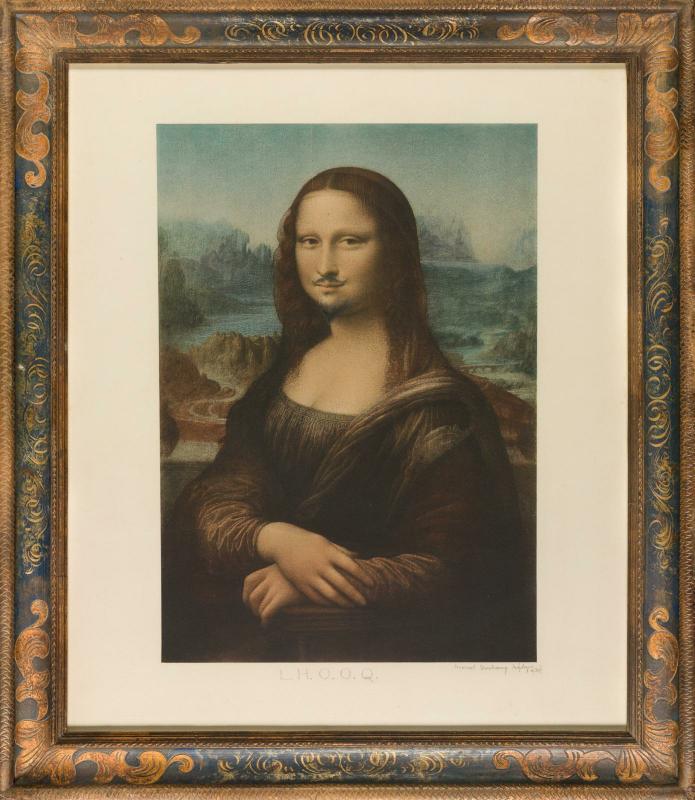

C'est notamment dans un des numéros de cette célèbre revue 391 que l'on trouve une page consacrée à la première apparition publique de la fameuse LHOOQ, le ready-made rectifié de Marcel Duchamp réalisé à partir d’une reproduction de la Joconde, agrémentée d’une moustache et une barbiche.

Lorsque l’on observe cette image reproduite dans le numéro 391, la reproduction de LHOOQ n’est pas correcte : la Joconde a une moustache mais pas de barbiche. Pourquoi ? Francis Picabia n’a vraisemblablement pas eu accès à une reproduction de l’œuvre de Duchamp. Il a donc réalisé sa propre LHOOQ en oubliant la barbiche, et produisant une sorte de faux, ce qui n’a d’ailleurs aucune importance pour un Dada rejetant l’idée même d'authenticité.

Fonds Bibliothèque Kandinsky

Quelle est la dimension littéraire de Dada et son importance dans ce mouvement ?

NLG : De nombreux de procédés littéraires sont propres à Dada. La littérature y est centrale dès les prémices. Les innovations radicales de Dada en matière de poésie phonétique sont présentes dans ces publications : une poésie pure et dure. On retrouve aussi la virulence de l’injonction dadaïste, avec, par exemple, la répétition d’un même mot martelé à travers la page, ou bien des mots inventés inspirés de langues non occidentales, en particulier chez les poètes germanophones.

Le groupe dada parisien, avec Duchamp notamment, se distingue par son goût des jeux de mots, des contrepèteries, des paronymes qui consiste à l’usage de mots presque similaires mais n’ayant pas le même sens comme par exemple éminent/imminent. Ce que Duchamp nommerait sans doute des mots « exquis ». L’humour y devient un instrument corrosif.

À côté des artistes, on compte parmi le groupe dada des poètes purs et durs comme Richard Huelsenbeck, Hugo Ball et Tristan Tzara, ou Céline Arnauld, qui produisent une poésie révolutionnaire avec souvent une dimension déconstruite très prononcée. La littérature dadaïste est majeure chez des artistes plasticiens comme Jean Arp, Emmy Hennings, Kurt Schwitters, Francis Picabia ou Hannah Höch qui la pratiquent au même titre que l’art.

Quelles étaient selon vous, les principales innovations graphiques de ces publications dada ?

NLG : Un certain nombre de procédés avaient déjà été déjà mis en œuvre par les futuristes avec des choix de caractères différents, des constructions de la page avec des blocs de textes verticaux, ou obliques. Mais chez les futuristes, il y encore la volonté de signifier quelque chose à travers certains procédés graphiques : pour Marinetti, par exemple, l’usage de l'italique, constitue le moyen de signifier la vitesse.

Chez les dadaïstes, au contraire, le non-sens prédomine : ils refusent toute forme d’assujetissement de la construction graphique à une quelconque signification. Le graphisme devient une forme plastique autonome, pure, centrée sur les jeux, sur les caractères, les mélanges de taille, l’emploi arbitraire de soulignements, d’italiques ou de majuscules : tout ceci dans un refus complet des normes.

Fonds Destribats, Bibliothèque Kandinsky

Une grande place est accordée au hasard dans la composition. Il y a chez dada une jubilation enfantine dans l’expérimentation. La conception et la production de certains documents dada étaient par ailleurs réalisées dans une atmosphère trouble et le plus souvent de manière clandestine dans des pensions, hôtels, chambres en ville. Sur ce sujet, je vous invite à vous reporter à l’article d’Aurélie Verdier, conservatrice au Musée national d’art moderne, « Dada dans la bouche », (p.93 du catalogue Les petits papiers des avant-gardes, collection Paul Destribats).

On y trouve également la fameuse manicule  .

.

Ce symbole, dérivé de l'univers commercial, est utilisé par les dadaïstes comme un signe de reconnaissance. Il sera repris par des mouvements proches de Dada, comme Fluxus.

illustration © Stéphane Trapier