Derek Jarman, l'impur et la grâce

Il est dit de Derek Jarman qu’il présentait ses films Super 8 mm grâce à ses deux projecteurs Bolex, en réagissant aux humeurs du public. Comme un DJ, donc, il jouait un film puis l’autre en fonction de la salle, peu soucieux de la chronologie ou de possibles articulations théoriques. Derek Jarman, la flamboyance faite projectionniste : il enclenchait ensuite un lecteur de cassettes pour qu’une musique se joigne aux images, mais continuait parfois à parler sur le film.

De Derek Jarman, peintre, cinéaste, écrivain, militant des droits homosexuels, sont connus aujourd’hui en France surtout l’œuvre cinématographique de fiction et son travail de jardinier — ce dernier s’est réalisé au Prospect Cottage, sur la côte est de l’Angleterre. Une zone aride, battue par le vent comme par les embruns, face à la mer et à quelques centaines de mètres d’une centrale nucléaire, où Derek Jarman eut une idée, jarmanienne au possible : malgré la dureté de cet environnement, créer un jardin, et l’un des plus beaux qu’il soit. Pour conjurer, aussi, le VIH dont il est alors atteint. C’est sans doute ce qui obsède ses films : dans l’adversité, malgré et avec la violence et la cruauté, tenter de travailler à l’apparition d’autre chose.

Figure de la contre-culture britannique, Derek Jarman s’est construit une voix, l’une des plus importantes du cinéma et de l’art du 20e siècle. L’une des plus importantes, aussi, pour la communauté LGBTQIA+.

Figure de la contre-culture britannique, Derek Jarman s’est construit une voix, l’une des plus importantes du cinéma et de l’art du 20e siècle. L’une des plus importantes, aussi, pour la communauté LGBTQIA+. Son premier long métrage Sebastiane (1975), dont les dialogues sont entièrement en latin, a été tourné par une équipe réduite entrée sans permis de travail sur le territoire italien (le matériel avait été caché, disséminé dans les valises de chacun). Il s’agit du premier film britannique à montrer une érection mais, surtout, du premier à donner à voir des relations entre hommes, à filmer un homoérotisme manifeste.

À l’époque, la réception est sans équivoque : Derek Jarman avait ouvert une voie, et permission était donnée à la fois de représenter l’homosexualité et de représenter le monde depuis elle. Il avait œuvré à « donner des images à l’homosexualité, offrir aux homosexuels des images d’eux-mêmes, des modèles à s’approprier et à revendiquer, proposer une alternative homosexuée à l’imagerie dominante », écrit le journaliste Didier Roth-Bettoni.

De Caravage à Edward II, de Shakespeare à Wittgenstein, Derek Jarman a continué, tout au long de sa filmographie, à concevoir des réinterprétations de l’histoire officielle, imaginant l’homosexualité de figures notoires tout comme la violence crasse que la société leur réservait.

De Caravage à Edward II, de Shakespeare à Wittgenstein, Derek Jarman a continué, tout au long de sa filmographie, à concevoir des réinterprétations de l’histoire officielle, imaginant l’homosexualité de figures notoires tout comme la violence crasse que la société leur réservait. Cette affirmation du désir et du corps homosexuels va toujours de pair avec une défiance politique de l’ordre établi, des classes sociales, des inégalités.

Dans les années 1970, les grands studios londoniens de Derek Jarman sur la Tamise, dont le fameux Bankside Studio, accueillaient le tout Londres alternatif lors de grandes fêtes et de projections sauvages. La scène musicale, notamment Marianne Faithfull, les Smiths, Mark Almond, se pressait autour du cinéaste, lui demandant de réaliser de nombreux clips et même, pour les Pet Shop Boys dont il était très proche, la mise en scène d’une tournée — il avait été chef décorateur pour des ballets et des films avant de s’emparer lui-même d’une caméra. Car Derek Jarman était ainsi : absolument franc-tireur, mais aussi fédérateur. D’un sur-enthousiasme contagieux, avec l’humour et le charme comme étendards, il agrégeait les talents et les forces qui croisaient son chemin. Il a ainsi établi des modes de sociabilité et de création absolument neufs, collectifs, terriblement désirables, où l’art et la vie s’inscrivaient dans un même continuum. Les amateurs jouant dans ses films Super 8 décrivaient les tournages comme des moments si joyeux que personne n’avait l’impression de travailler, alors même que Derek Jarman, appliqué, organisait soigneusement ces moments.

Dans les années 1970, les grands studios londoniens de Derek Jarman sur la Tamise, dont le fameux Bankside Studio, accueillaient le tout Londres alternatif lors de grandes fêtes et de projections sauvages. La scène musicale, notamment Marianne Faithfull, les Smiths, Mark Almond, se pressait autour du cinéaste.

On a beaucoup dit de lui qu’il abordait le cinéma en tant que peintre — il s’était d’abord destiné à cette discipline. Le cinéma de Jarman est en effet avant tout irradié de visions et de fantastiques images. Admirateur de Bruce Baillie, de Jean Cocteau, de Kenneth Anger ou de Jack Smith, il disait de son travail en Super 8, très expérimental, qu’il ne recevait pas assez d’attention en comparaison à son cinéma de fiction. Si certains longs métrages tels que The Garden ou The Last of England sont également pleinement expérimentaux, ses films en costume comme Caravaggio et Edward II, ou même son film dit punk Jubilee, sont d’une facture plus conventionnelle (bien que réalisés avec des budgets étonnamment réduits).

On a beaucoup dit de lui qu’il abordait le cinéma en tant que peintre — il s’était d’abord destiné à cette discipline. Le cinéma de Jarman est en effet avant tout irradié de visions et de fantastiques images.

Tous, pour autant, sont singulièrement imprégnés par son travail en Super 8, déployant des narrations étonnamment déstructurées, fragmentaires et elliptiques. De mêmes motifs et de mêmes contrastes les habitent : l’infiniment beau y côtoie le mauvais goût sans fard, le glamour confronte la brutalité — et parmi des errances et des zones désolées, des personnages abrités là volent parfois au monde, envers et contre tout, de tendres temps de partage.

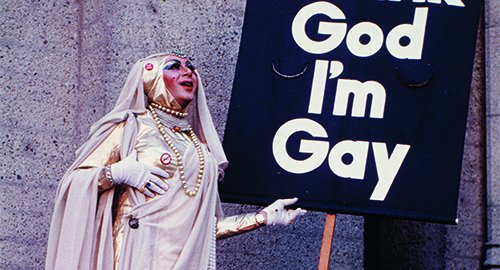

En 1986, fidèle à ses combats, Jarman est l’une des premières personnalités à annoncer publiquement qu’il est atteint du VIH. En pleine épidémie, alors que tant de ses amis meurent « si silencieusement », dit-il dans The Garden, les actes homophobes se multiplient en Grande-Bretagne et le gouvernement Thatcher s’apprête à voter la loi Section 28, interdisant la mention de l’homosexualité dans les écoles et universités, réduisant ainsi à néant les efforts des associations d’aide aux étudiants LGBTQIA+. Déclarer être atteint était d’un grand courage et l’artiste, assumant d’intervenir fréquemment dans les médias et en public, devient l’un des représentants les plus audibles de la défense des minorités et des personnes atteintes du VIH, aux côtés de structures comme Outrage et les Sisters of Perpetual Indulgence.

Son dernier film, Blue, Derek Jarman le réalise alors que la cécité le gagne, peu avant son décès. Un écran bleu et une bande son, réalisée par Simon Fisher Turner, avec la lecture d’un texte majestueux de Jarman. C’est aussi ça qui reste : ses formidables écrits, ses journaux entremêlant des réflexions sur son travail, sur le jardin qui se déploie, sur la société, et des poèmes. Et son livre, Chroma, réflexions sur la couleur où son immense érudition et sa culture classique s’entrelacent avec ses souvenirs.

J’ai travaillé avec Derek pendant huit ans. C’était comme si nous avions commencé une conversation, et qu’elle avait duré huit ans.

Tilda Swinton

Derek Jarman a été le premier à faire jouer Tilda Swinton, avec Caravaggio. « J’ai travaillé avec Derek pendant huit ans. C’était comme si nous avions commencé une conversation, et qu’elle avait duré huit ans », raconte l'actrice. « Chaque année on réfléchissait à un moyen d’exprimer cette conversation collective et on décidait de faire Edward II, et l’année suivante de faire War Requiem, peu importe dans quel ordre, mais tout venait d’une même conversation. C’était un vrai luxe, cette façon de faire. Et, pour être honnête, on ne s’inquiétait jamais de la vie des films à l’écran car on était sûrs que le public serait là, et on s’intéressait peu au court terme. On savait que pour ces films, dans dix ans, le public augmenterait ». ◼

À lire aussi

Dans l'agenda

The Garden, de Derek Jarman (1990)

Photo © Basilisk Communications