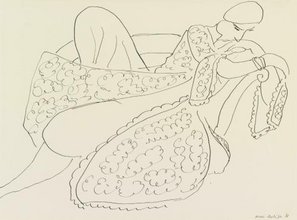

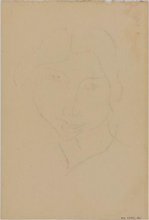

Visage et deux femmes nues à la calebasse

[1912 - 1913]

Visage et deux femmes nues à la calebasse

[1912 - 1913]

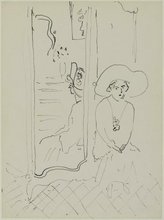

| Domaine | Dessin |

|---|---|

| Technique | Encre de Chine sur papier quadrillé |

| Dimensions | 20,6 x 26 cm |

| Acquisition | Achat, 1984 |

| N° d'inventaire | AM 1984-40 |

Informations détaillées

| Artiste |

Henri Matisse

(1869, France - 1954, France) |

|---|---|

| Titre principal | Visage et deux femmes nues à la calebasse |

| Date de création | [1912 - 1913] |

| Domaine | Dessin |

| Technique | Encre de Chine sur papier quadrillé |

| Dimensions | 20,6 x 26 cm |

| Inscriptions | S.B.G.au crayon : Henri Matisse |

| Acquisition | Achat, 1984 |

| Secteur de collection | Cabinet d'art graphique |

| N° d'inventaire | AM 1984-40 |

Analyse

Selon toute vraisemblance, c’est vers la fin du printemps 1906, grâce à Derain, que Matisse et Picasso, entre autres, ont véritablement mesuré l’intérêt pour eux des arts dits à l’époque « primitifs » ou « nègres » : océaniens et africains pour l’essentiel. Derain, envoyé à Londres par son marchand Ambroise Vollard, y découvre les salles ethnographiques du British Museum avec un sentiment de stupéfaction bouleversante. Dès le 7 mars 1906, le lendemain de son arrivée, il confie à Vlaminck à propos du « musée nègre » : « C’est faramineux, affolant d’expression » ; et un peu plus tard, dans une longue lettre à Matisse, il poursuit : « Là sont entassés pêle-mêle pour ainsi dire, suivez-moi bien, les Chinois, les Nègres de la Guinée, de la Nouvelle-Zélande, de Hawaï, du Congo, les Assyriens, les Égyptiens, les Étrusques, Phidias, les Romains, les Indes. Je fus obligé de sortir tellement j’avais des idées confuses devant tout cela. » Qu’il ait été le premier à méditer toutes les possibilités esthétiques et plastiques d’une telle révélation, et qu’il l’ait véhiculée auprès de ses amis, une fois revenu à Paris, c’est ce que laisse pressentir cet autre passage d’une de ses lettres à Matisse : « Il y a des statues de la Nouvelle-Zélande en quantité, je renonce à vous décrire, je pense en rapporter des croquis qui vous intéresseront davantage ». À partir des croquis effectivement rapportés par Derain, la voie était ouverte pour une exploration plus systématique, par ses amis, aussi bien des salles empoussiérées du musée d’ethnographie du Trocadéro que des officines des marchands de curiosités coloniales. Matisse a d’ailleurs raconté de son côté comment, sans doute à l’automne 1906, il avait été frappé, dans une vitrine, par la parenté architecturale d’un objet africain – « un petit bonhomme assis qui tirait la langue » – avec la statuaire égyptienne : l’ayant acheté, il l’aurait aussitôt montré à Picasso, dans l’appartement de Gertrude et Leo Stein.

Rien d’étonnant, donc, à ce que les œuvres de Matisse, à partir de la fin de l’année 1906, portent particulièrement la marque de cette nouvelle leçon, à laquelle il a plusieurs fois rendu hommage au cours des années suivantes. À la fin de l’année 1907, réutilisant les notes d’un entretien entre Matisse et Mécislas Golberg, Apollinaire évoque, parmi « les écritures plastiques » qui ont retenu l’attention de l’artiste, « les statuettes des Nègres africains proportionnées selon les passions qui les ont inspirées ». En avril 1908, le journaliste américain Gelett Burgess rend visite à Matisse dans son atelier et note que, pour « l’élaboration de sa théorie de la simplicité », il « est plein d’éloges à l’égard de ce recours direct à l’instinct des images en bois africaines » (l’article ne sera publié qu’en mai 1910 à New York). Et surtout, à la fin de 1908, un autre critique new-yorkais, Charles H. Caffin, raconte sa visite à l’atelier en ces termes : « [Matisse] me montre une série de dessins de nus. Il m’explique que, dans le premier, il a dessiné “ce qui existe”. Et le dessin témoigne de toute la science et de toute l’habileté propres à l’art académique français. Puis viennent les autres, dans lesquels il est allé vers toujours plus de “simplification”, jusqu’à ce que, finalement, la figure soit organisée, comme il dit. Pour un tenant de l’académie, le dessin peut bien sembler ruiné, mis à mal, affaibli, et de toute façon ridicule. Mais dans l’idée de Matisse, il a été “organisé”, mis en conformité avec son but directeur. Lequel, explique-t-il, consiste à tout sacrifier à l’unité, afin qu’on puisse voir la composition comme un tout, sans aucune solution de continuité. Il me voit en train de regarder quelques figures en bois sculptées par des indigènes africains – à peu près les seuls objets, avec quelques fragments de sculpture égyptienne, qui, mis à part les tableaux, occupent son atelier. Tout en caressant de la main une de ces figures de bois, il prononce un mot : “Simplification”. Parallèlement, je suis frappé par l’étroite analogie entre les lignes incisées dans ces figures, le traitement de leurs plans, et sa propre méthode de dessin et de modelage. Je remarque que le volume de ses figures donne un sentiment de calme et de retenue intérieure qui correspond à l’expression imprimée au bois par l’ancien sculpteur africain » (l’article est publié dès janvier 1909 dans Camera Work, la revue d’Alfred Stieglitz, à New York).

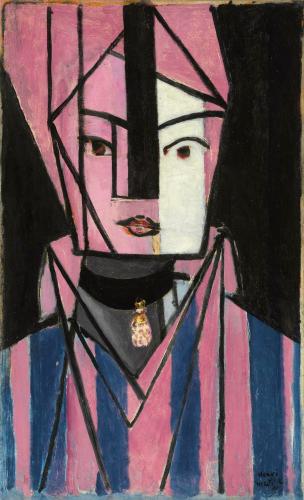

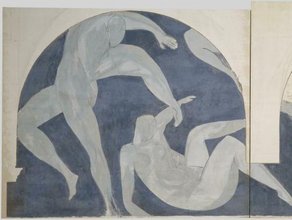

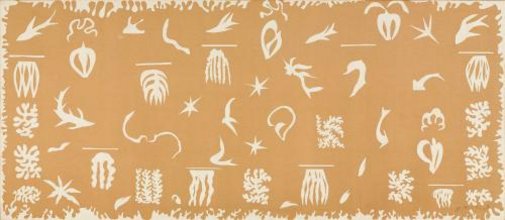

Distantes de quelques années, la monumentale Étude pour Le Luxe I aussi bien que les deux feuilles d’études de femmes (toutes conservées par le peintre jusqu’à sa mort) reflètent exactement cette recherche de simplification architecturale du corps humain et de rigoureuse compacité de la forme, qui explique aussi, au même moment, l’important développement de la pratique sculpturale de l’artiste. Matisse ne se soucie guère d’ethnographie : dans la feuille datée de 1912-1913, il est vraisemblable que la figure copiée ait été un bibelot colonial d’inspiration « nègre », voire une photographie exotique, étant donné les proportions du corps et la façon de porter la coupe ; dans les autres dessins, nul indice d’une inspiration directe – mais l’écho plastique de la leçon africaine n’en saute pas moins aux yeux. Comment cela ? Par une volonté de reconstruction non-anatomique du visage et du corps féminins, qui contrebalance le vaste effort de déconstruction de la mimésis anatomique poursuivi depuis quelques années. Le renoncement à l’expression de sentiments individuels par les traits du visage, au modelé des volumes par l’ombre et la lumière, aux proportions et à l’articulation véridiques des membres et des muscles n’aboutit pas au chaos ; loin de se satisfaire de la négativité propre à sa stratégie déconstructrice, Matisse a recomposé positivement son avancée, en se fondant sur la sévère articulation volumétrique des bois sculptés africains, comme il l’a confié bien plus tard à Pierre Courthion : « Comparativement aux sculptures européennes, qui dépendent toujours du muscle, de la description de l’objet d’abord, ces statues nègres étaient faites d’après la matière, avec des plans et des proportions inventés. » Encore faut-il préciser que cette leçon africaine, certes décisive, n’atteint pas au cœur de l’esthétique matissienne : instrument pour défaire les chaînes de l’anatomie, elle est demeurée plus technique qu’esthétique ; finalement, c’est moins en elle que dans l’enseignement des arts de l’Islam qu’il allait puiser les principes de son esthétique décorative. Mais il avait besoin pour cela d’éprouver la capacité de résistance architecturale de la forme lorsque, s’appliquant au saint des saints de la tradition académique – le nu féminin –, elle ne le représentait plus selon les règles. De ce moment de « simplification » architecturale, la grande esquisse au fusain pour Le Luxe, avec ses trois nus aux poses bien distinctes (debout, accroupie, dansante), constitue une des expressions les plus accomplies, associant l’élan jaillissant de la figure principale – non sans lien avec l’iconographie traditionnelle de la naissance de Vénus – à une sévérité presque ascétique dans la composition.

Rémi Labrusse

Source :

Extrait du catalogue Collection art graphique - La collection du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, sous la direction de Agnès de la Beaumelle, Paris, Centre Pompidou, 2008

Bibliographie

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse painter as sculptor : Dallas, Dallas Museum of Art, 2007 // San Francisco, San Francisco Museum of Art, 2007 // Baltimore, The Baltimore Museum of Art, 2007-2008 (cit. p. 277, reprod. p. 256) . N° isbn 978-0-300-11541-3

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Collection Art graphique : [Catalogue de] La collection du Centre Pompidou, Musée national d''art moderne - Centre de création industrielle. - Paris : éd. Centre Pompidou, 2008 (sous la dir. d''Agnès de la Beaumelle) (cit. et reprod. coul. p.30-32) . N° isbn 978-2-84426-371-1

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse. Drawing Life : Brisbane, Gallery of Modern Art, 3 décembre 2011-4 mars 2012. - Brisbane : The Queensland Art Gallery and Art Exhibitions Australia, 2011 (cat. n° 31, cit. et reprod. coul. p. 106, légende p. 333) . N° isbn 978-1-921503-30-6

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Un pais nuevo. Henri Matisse (1869-1954) : Centre Pompidou Málaga, 6 mars-9 juin 2019. – Málaga : éd. Centre Pompidou Málaga, 2019 (sous la dir. d’Aurélie Verdier) (reprod. coul. p. 30) . N° isbn 978-84-949006-5-5

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky