Introduction

Le mouvement dada

Dada n’a ni début ni fin, ni passé ni avenir.

Ce mouvement artistique est né en 1916 à Zurich, en Suisse, un pays neutre où de nombreux artistes s’étaient réfugiés pour fuir les horreurs de la Première Guerre mondiale. Dada est une révolution esthétique qui rejette l’art bourgeois traditionnel au profit d’une création libérée, utilisant des techniques telles que le collage, la performance, la collecte d’objets trouvés et l’écriture automatique. Il constitue le premier mouvement d’avant-garde visant à rapprocher l’art de la vie quotidienne.

Licence creative Commons.

Collectif et provocateur.

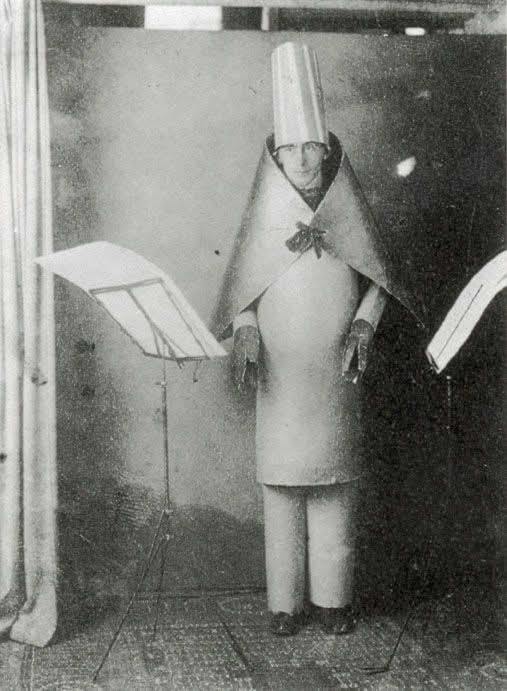

Dada réunit des artistes comme Hugo Ball, Marcel Janco, Emmy Hennings, Jean Arp, Sophie Taeuber-Arp, Tristan Tzara, qui célèbrent l’absurde et le chaos à travers des soirées anarchiques au Cabaret Voltaire à Zurich. Ces actions érigées sur la provocation et la spontanéité sont considérées aujourd’hui comme des actes fondateurs du mouvement Dada.

En 1916, Hugo Ball l’un des fondateurs déclare : « Dada est une bouffonnerie issue du néant et toutes les grandes questions y entrent en jeu : un geste de gladiateur, un jeu avec de misérables résidus, une mise à mort de la moralité et de l’abondance qui n’en sont que des postures. »

L’âge des principaux artistes au moment de la « naissance officielle » de Dada en 1916

Céline Arnauld (31), Jean Arp (30), Johannes Baader (31), Hugo Ball (30), André Breton (20), Gabrielle Buffet-Picabia (35), Arthur Cravan (29), Jean Crotti (28), Marcel Duchamp (29), Suzanne Duchamp (27), Paul Éluard (21), Max Ernst (25), Viking Eggeling (36), Elsa Freitag-Loringhoven (42), George Grosz (23), Hannah Höch (27), Raoul Hausmann (30), Emmy Hennings (31), Richard Huelsenbeck (24), Marcel Janco (21), Francis Picabia (37), Man Ray (26), Georges Ribemont-Dessaignes (32), Hans Richter (28), Kurt Schwitters (29), Philippe Soupault (19), Sophie Taeuber-Arp (27), Tristan Tzara (20).

Provocation et esthétique du hasard

Le poète Tristan Tzara prône la contradiction dans son Manifeste Dada tandis que Jean Arp intègre le hasard dans ses papiers tombés au sol et que Sophie Taueber applique une géométrie rigoureuse dans ses compositions. Dada rejette la logique au profit de l’abstraction, libérant la peinture des formes traditionnelles et la poésie du sens, pour explorer la matérialité sonore des mots comme dans les poèmes phonétiques d’Hugo Ball ou la Ursonate de Schwitters.

Dada fusion

Les « soirées nègres » du Cabaret Voltaire associent performances avant-gardistes et références culturelles africaines et océaniennes. Tristan Tzara publie en 1917 une « Note sur l’art nègre » où il affirme : « du noir puisons la lumière ». Il compose des Poèmes nègres inspirés par des chants rituels liés à des pratiques sociales (mariage, travail agricole). Ces textes, détachés de leur contexte ethnologique, sont performés lors de soirées mêlant récitations, danses et musiques, comme le « Noir cacadou » qui s’inspire des traditions Aranda, peuple d’Australie centrale. Les masques cubo-africains de Janco, les costumes d’inspiration Hopi (peuple amérindien) de Taeuber et les collages de masques africains de Höch incarnent cette hybridation formelle et sont exposés dès 1917 aux côtés d’objets africains à la galerie Corray à Zurich.

Dada international

En 1916, Hugo Ball inaugure le Cabaret Voltaire à Zurich, réunissant Emmy Hennings, Richard Huelsenbeck, Jean Arp, Sophie Taeuber, Tristan Tzara, Marcel Janco et Hans Richter. L’expérience éphémère zurichoise (février 1916-juillet 1917) s’étend à Berlin, avec la foire « Dada Messe » en 1920, où les œuvres de George Grosz, Hannah Höch, Raoul Hausmann reflètent une tendance politique plus radicale proche du communisme. Kurt Schwitters s’en écarte et incarne à lui seul Dada Merz à Hanovre. New York accueille Marcel Duchamp, Francis Picabia, Man Ray et la baronne Elsa Freitag-Loringhoven via la galerie 291 du photographe Alfred Stiegliz. À Paris, les poètes Tristan Tzara, André Breton, Louis Aragon et Philippe Soupault prolongent Dada à travers des salons, soirées et festivals à scandale jusqu’à sa dissolution vers 1923. Ces villes sont les principaux foyers du mouvement mais Dada se propage grâce à ses revues et recueils de poésie dans d’autres pays, comme l’Italie, la Russie, la Belgique, les Pays-Bas, jusqu’au Japon.

Dada : un cri contre la raison

Mouvement urbain et éphémère, Dada mélange révolte et créativité, laissant un héritage paradoxal : un anti-art devenu art, une protestation devenue manifeste esthétique. Son essence réside dans son refus des normes, incarné par son nom même, trouvé au hasard – un mot « sans queue ni tête », pour se dégager de tout dogmatisme et prononcé de la même manière dans toutes les langues.

Les artistes femmes Dada

Poètes, chanteuses, performeuses, danseuses, peintres, designers, musiciennes, compositrices, les femmes représentent environ un tiers des protagonistes du mouvement dada. Elles incarnent souvent la partie la plus collective et donc la plus invisible de la création dadaïste. Les productions hybrides de Sophie Taeuber-Arp (arts appliqués, art populaire et art mexicain), Hannah Höch (collages et art africain) ou Elsa Freitag-Loringhoven (art africain et ready-mades) innovent, mais leurs contributions restent souvent marginalisées. Emmy Hennings (chants et performances) et Gabrielle Buffet-Picabia (Petit manifeste dada, poésie et musique) subissent aussi un manque de reconnaissance, reflétant l’invisibilité des pratiques collectives dans l’historiographie dada.

L’impact de Dada sur les mouvements d’avant-garde

Au début des années 1920, à Paris, Dada joue un rôle majeur dans la naissance du surréalisme, influençant idées, poésie et art. Le Manifeste du surréalisme d’André Breton en 1924 approfondit les questionnements sur l’inconscient et la liberté créatrice, tout en reprenant l’esprit de révolte et d’innovation de Dada, mais de façon plus dogmatique. Dada est polymorphe et produit des formes nouvelles comme le collage, le ready-made (objets du quotidien transformés en art par Marcel Duchamp), la poésie abstraite, la performance, la photographie et le cinéma, influençant les avant-gardes ultérieures, notamment aux États-Unis.

Fluxus, mouvement des années 1960, s’inspire directement de Dada, en particulier des idées de Marcel Duchamp et de la philosophie anti-art, remettant en cause la notion même d’œuvre d’art, et les institutions artistiques. Comme Dada, Fluxus cherche à abolir les frontières entre art et vie, privilégiant humour, provocation, spontanéité et formes hybrides telles que happenings et performances.

Parallèlement, le pop art des années 1950 et1960 reprend l’esprit contestataire et ironique de Dada, utilisant la satire et les objets de la culture de masse pour interroger les normes artistiques et la société de consommation.

![Raoul Hausmann, ABCD [1923 - 1924]](/_elastic_filemount/media/picture/de/5f/de5f6601d8e8f5312f78b1b79ab1e7f7/thumb_large.jpg)