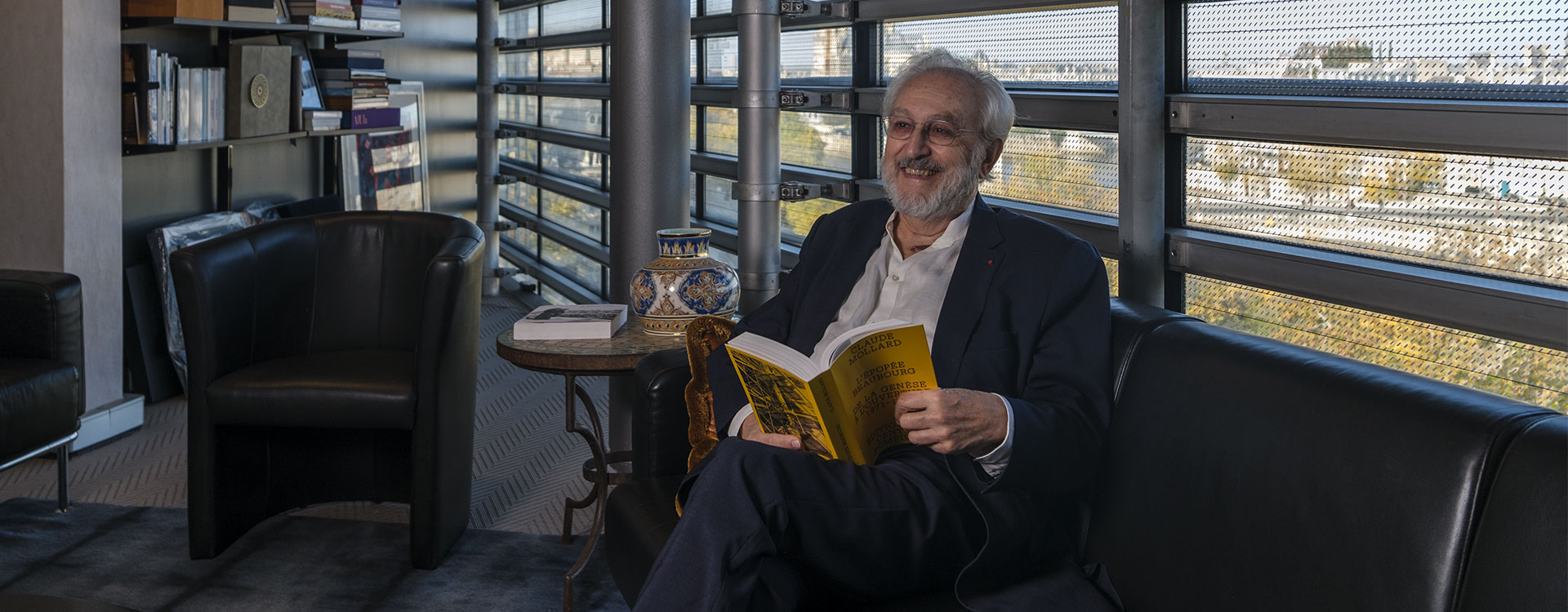

Claude Mollard, père fondateur de « Beaubourg » : « À l'époque, il y avait cette idée que tout était possible. »

Il fait partie des pionniers. Ceux qui ont vécu la folle aventure Beaubourg de l'intérieur, depuis les débuts. En 1971, à 30 ans à peine, l'énarque Claude Mollard débarque dans l'équipe pilote, celle qui, aux côtés de Robert Bordaz (qui deviendra le premier président du Centre Pompidou), va mener un projet d'une ambition titanesque jusqu'au bout. Rivalités personnelles, chausse-trappes politiques, difficultés techniques et financières : le parcours sera semé d'embûches jusqu'à l'ouverture, le 31 janvier 1977, du Centre Georges-Pompidou.

Rivalités personnelles, chausse-trappes politiques, difficultés techniques et financières : le parcours sera semé d'embûches jusqu'à l'ouverture, le 31 janvier 1977, du Centre Georges-Pompidou.

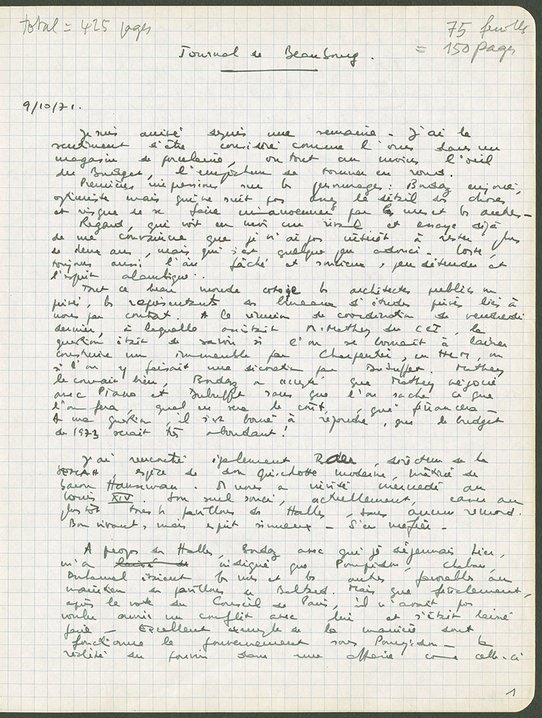

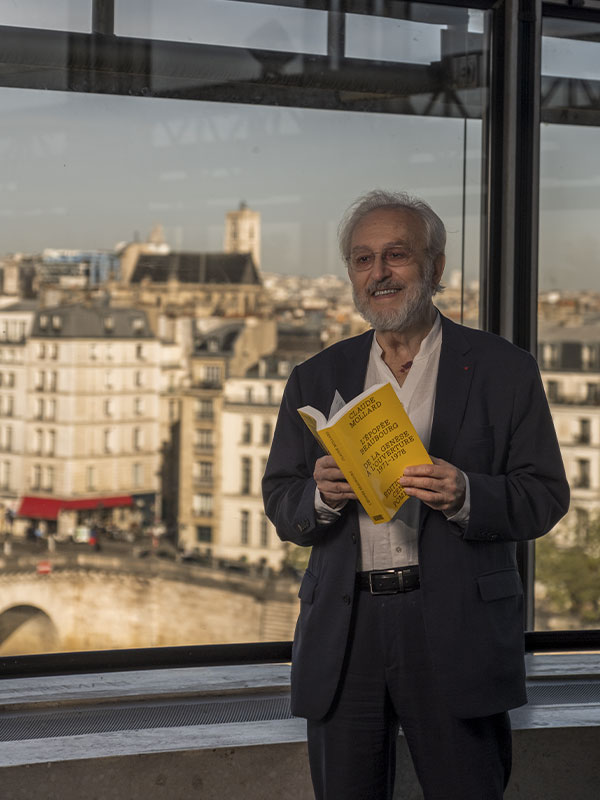

Pendant les sept années qu'il passera dans les arcanes de ce que d'aucuns surnommaient « l'affaire Beaubourg », Claude Mollard va tenir un journal quotidien. Ses notes, précieux témoignage d'un moment inédit dans l'histoire de la culture française, sont condensées dans un nouveau livre, L'Épopée Beaubourg. De la genèse à l'ouverture, 1971 - 1978 (éditions du Centre Pompidou). Un ouvrage qui se lit comme un feuilleton, et qui fourmille d'anecdotes savoureuses. Rencontre avec l'un des pères fondateurs de Beaubourg, toujours en activité — il est, à 84 ans, conseiller spécial auprès de la présidence de l'Institut du monde arabe, à Paris.

Le livre est le fruit de plus de deux ans de travail, comment est né ce projet ?

Claude Mollard — C’est d’abord grâce à Laurent Le Bon qui, depuis plusieurs années, a engagé un travail de recherche historique sur les origines du Centre Pompidou que je me suis attelé à la tâche. Il a tout de suite été enthousiaste. En fait, j’écris mon journal depuis l’âge de 14 ans. Je conserve mes cahiers dans un carton dans lequel j’ai réuni des milliers de pages ! Mes notes de l’époque, que je n’avais pas vues depuis quarante ans, étaient remisées dans un parking, où je stocke mes archives. Je me suis donc replongé dans les trois cahiers d’écolier, de cent cinquante pages chacun, dans lesquels j’avais tout consigné à la plume… À les relire, j’ai ressenti un sentiment incroyable : tout était d’une fraîcheur, d’une actualité… Au bout de six mois de travail, j’avais transcrit mes cinq cents pages manuscrites. J’ai construit des chapitres, inséré des titres de paragraphes, puis j’ai ajouté des éléments de contexte. Le plus gros travail a été de retrouver les noms et fonctions de tous les participants de l’époque…

Mes notes de l’époque, que je n’avais pas vues depuis quarante ans, étaient remisées dans un parking où je stocke mes archives.

Claude Mollard

Aux débuts du Centre Pompidou, vous êtes « secrétaire général », qu’est-ce que cela implique exactement ?

Claude Mollard — À l’époque je suis très jeune, à peine 30 ans. Je viens de sortir de l’École nationale d’administration et travaille au ministère des Finances. Je trouve aussi le temps d’œuvrer pour Michel Rocard dont je suis le premier assistant parlementaire et pour Pierre Mendès France, en tant que secrétaire — je préparais ses discours. Je suis depuis presque quatre ans à la direction du budget, mais je dois quitter cette administration pour répondre à mon obligation de mobilité. Je cherche donc un poste, je suis rompu à l’art de la négociation budgétaire, notamment avec les ministères des Affaires étrangères et de l’Industrie… Les Finances cherchent quelqu’un pour cadrer le projet Beaubourg. À l’époque, la Délégation pour la construction du Centre Pompidou est un petit service de quatre personnes, au ministère de la Culture, dirigé par Robert Bordaz. Je candidate, le rencontre une heure, le courant passe, et il m’embauche. Je suis immédiatement en charge de la création de l’établissement public constructeur, et je deviens le bras droit de Bordaz.

Je suis là pour mettre de la méthode au milieu de l’enthousiasme un peu désordonné de l’époque. Pour rechercher aussi les fines lames dont nous avons besoin. Nous sommes alors une équipe d’à peine dix personnes ! Nous serons plus de mille quand je partirai. Georges Pompidou nous dit que chaque minute compte, qu’il faut que ce soit terminé avant les élections présidentielles de 1976… Il craint qu’un chantier inachevé pénalise sa nouvelle candidature présidentielle en 1976.

Quand j’arrive sur le projet, en 1971, nous sommes à peine dix personnes ! Georges Pompidou nous dit alors que chaque minute compte, qu’il faut que ce soit terminé avant l’élection présidentielle de 1976…

Claude Mollard

Quel était l’état d’esprit à l’époque ?

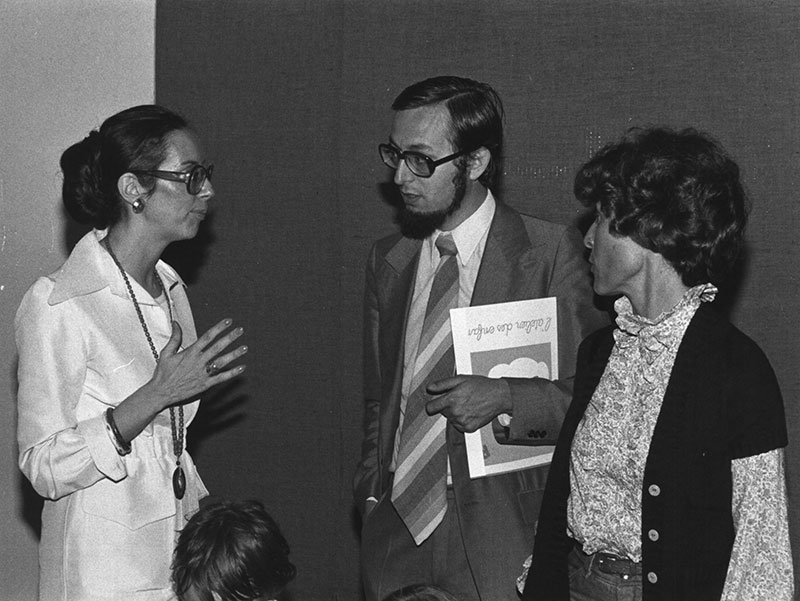

Claude Mollard — Deux générations se côtoyaient : ceux qui avaient vécu la guerre et avaient fait de la résistance, comme Bordaz, et des jeunes qui étaient un peu beatniks, comme Renzo Piano et Richard Rogers. Pour ma part, j’arrivais dans la vie ! J’avais des enfants d’à peine 2 à 3 ans. J’avais beaucoup milité à gauche et dans l’éducation populaire (la Maison pour Tous de la rue Mouffetard…). J’étais passionné par l’art et la culture. On apprenait le métier en le faisant. Ce qui est fou, c’est que certains de nos collaborateurs avaient tout juste 20 ans, comme Alfred Pacquement. C'était vraiment une expérience extraordinaire, parce qu’on n'avait jamais construit en France un projet de cette nature. Georges Pompidou a eu l’audace de faire appel à Bordaz, qui était un homme visionnaire, enthousiaste et rassembleur, qui avait subi la prison en Espagne pour rejoindre le général De Gaulle… Pompidou et Bordaz ont délié les énergies des anciens et ouvert le champ aux utopies des plus jeunes. Et pour conduire les activités du Musée, on est allé chercher un Suédois, Pontus Hulten, un grand imaginatif audacieux — mais un grand timide aussi. Un mariage détonnant !

Il n’y avait alors pas de conservateurs de musées français en âge de piloter un tel musée : ils lui étaient tous hostiles ! Sauf les plus jeunes… jugés trop jeunes. Les utopies qui régnaient parmi nous étaient l’innovation à tout prix et le décloisonnement des disciplines — l’interdisciplinarité — qui est toujours au cœur de l’ADN du Centre Pompidou. Pour nous tous, à l’époque, il y avait cette idée que tout était possible, parfois dans le désordre… mais avec détermination ! Il ne faut pas oublier que nous n’étions que quelques années après Mai 68. Moi-même, j'avais été très actif en 1968 — j'étais secrétaire de la section de PSU du cinquième arrondissement de Paris. J’ai même longtemps conservé des pavés sur ma cheminée ! Mais quand je suis allé à Beaubourg, j’ai quitté le PSU : je ne voulais pas mélanger les casquettes.

Moi-même, j'avais été très actif en 68 — j'étais secrétaire de la section du PSU du cinquième arrondissement de Paris. J’ai même longtemps gardé des pavés sur ma cheminée !

Claude Mollard

Georges Pompidou, homme de droite, n’était pas forcément bien vu par les artistes…

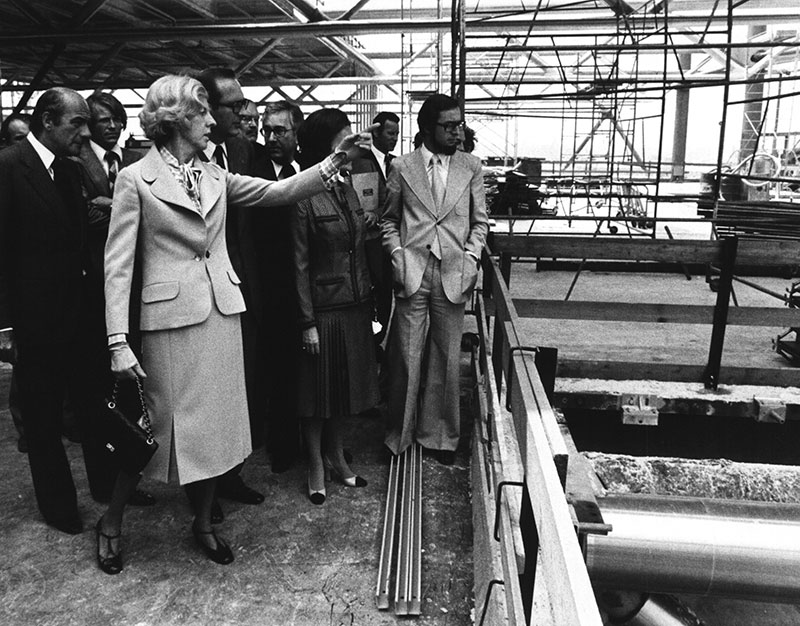

Claude Mollard — Oui, la présence forte de Pompidou a fait qu’au départ les artistes étaient plutôt hostiles au projet. Anecdote révélatrice : le jour de l’inauguration de l’exposition de préfiguration de Beaubourg, baptisée « 72-72 », organisée en 1972 par François Mathey au Grand Palais, la reine d’Angleterre était reçue officiellement par Pompidou à l’Élysée. Un hasard de circonstances. Mais comme il y avait beaucoup de policiers sur le passage de la reine, et que les artistes étaient en train d’installer l’exposition, ils s’imaginent que la police est là pour les contrôler… À l’entrée du Grand Palais, ils commencent à crier « CRS, SS ! », certains décrochent leurs toiles, etc. Énorme scandale. Le milieu artistique est très marqué à gauche à cette époque, et cela va engendrer une crainte permanente du côté de la droite, qui est à l’origine du projet, que le Centre Pompidou ne soit un repaire de « gauchistes ». Car Beaubourg était un projet progressiste paradoxalement construit par une droite culturellement audacieuse, mais politiquement plutôt réactionnaire. Je vais être facilement accusé de gauchiste ! À l’époque, quelqu’un qui avait travaillé avec Pierre Mendès France était considéré comme gauchiste !

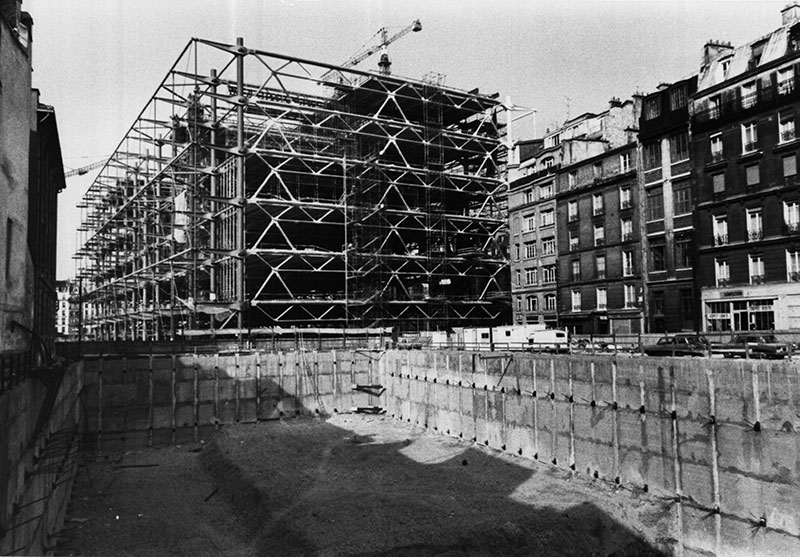

Beaubourg a failli ne jamais voir le jour car Valéry Giscard d’Estaing, le président qui a succédé à Pompidou en mai 1974 à la mort prématurée de ce dernier, était fermement contre…

Claude Mollard — En 1974, Giscard pense encore pouvoir arrêter la construction parce que la charpente métallique n'est pas encore installée. Il estime qu’on peut reboucher le trou, et y installer un jardin ! Bref, la vision simpliste d’un technocrate… En art, Giscard était très réactionnaire, ignorant tout de l’art moderne et contemporain, et il trouvait que cette ambition coûtait trop cher… Il y était vraiment hostile. Chirac, alors son Premier ministre, était un fidèle de Pompidou. Il va donc sauver le projet, tout en veillant à ce qu’il ne soit pas, à son ouverture, un lieu de « fixation gauchiste ». Problème : le nouveau ministre de la Culture de Giscard, Michel Guy, décide en 1974 le renvoi de Jack Lang du Théâtre de Chaillot. Il veut aussi ma tête, mais Bordaz me défend mordicus. J'avais mis en place des procédures de contrôle budgétaire avec l’accord des Finances, j'avais obtenu les crédits nécessaires grâce à mes collègues du Budget, j’avais créé une dynamique favorable au bon avancement du projet ; bref j’étais devenu indispensable ! Et d’ailleurs, à la fin j’ai rendu cinq millions de francs au Trésor public par rapport à l’enveloppe qui nous avait été octroyée.

En 1974, Giscard pense encore pouvoir arrêter la construction parce que la charpente métallique n'est pas encore installée. Il estime qu’on peut reboucher le trou, et installer un jardin ! Bref, la vision simpliste d'un inspecteur des Finances.

Claude Mollard

Bordaz, ce gaulliste de gauche, a été une sorte de père spirituel. Il m’a permis de réaliser un projet fou, utopique et passionnant, et, à 30 ans, c’était une chance inouïe. De tous côtés, on m’avait dissuadé d’y aller. J’ai cru en la vision de ce projet. C’est grâce à lui que j’ai pu entreprendre la carrière culturelle qui a été la mienne. Et notamment l’invention des métiers de l’ingénierie culturelle : l’une des racines importantes née dans les entrailles du Centre. On ne le dit pas assez. De même, le Centre Pompidou va servir de matrice aux nombreux projets lancés en 1981, quatre ans après son ouverture, aux nombreux projets culturels de l'ère Mitterrand. Les artisans du Centre Pompidou se retrouvent dans les projets mitterrandiens.

Vous avez aussi dû vous heurter aux réticences des héritiers de nombreux artistes, qui ne voulaient pas voir les œuvres déménager du Musée d’art moderne, installé au Palais de Tokyo, à Beaubourg…

Claude Mollard — Les donateurs de Picasso, Chagall, Braque, Brancusi ou Léger n’aimaient pas l’idée d’accrocher des œuvres dans une « cage en verre ». Ils étaient aiguisés dans cette réticence par Dominique Bozo, notamment (alors directeur adjoint au Palais de Tokyo, ndlr). À la mort de Pompidou, Giscard, qui ne voulait pas de Beaubourg, a joué un coup de billard à cinq bandes. Il a fait en sorte d’alimenter l’idée de garder le Musée d’art moderne au Palais de Tokyo avec le soutien de Malraux et de Michel Debré ! Avoir deux musées d’art moderne, c’eût été vraiment un scandale ! Et ouvrir Beaubourg sans les grands maîtres du 20e siècle, une catastrophe. Et il pensait secrètement susciter le rejet du projet Beaubourg par les donateurs et de vieux gaullistes, ce qui l’aurait arrangé. Mais deux événements ont tout changé. D’abord, j’ai réussi à faire changer d’avis Dina Vierny, alors porte-parole des donateurs et héritière de Maillol. Non par calcul, mais par réelle amitié. Je suis ainsi devenu très proche d’elle, j’allais la voir près de Rambouillet dans son domaine avec haras, on jouait de la guitare, on chantait… Et elle est devenue militante de Beaubourg.

Un jour, alors que Beaubourg était presque achevé, Giscard le survole en hélicoptère. Il a toujours trouvé le bâtiment trop haut, et il est furieux de voir que les tours de production d’air froid sur le toit soient peintes en bleu… Alors pour le calmer, on les a peintes en blanc !

Claude Mollard

Ensuite, Bordaz a trouvé un compromis avec les héritiers Brancusi. Ils trouvaient qu’on ne respectait pas la volonté de Brancusi, qui voulait que son atelier soit présenté dans les salles – ce qui était le cas au Palais de Tokyo. Mais la Colonne sans fin était trop haute pour les plafonds de Beaubourg, il aurait fallu découper une partie du plancher pour avoir une double hauteur… Il fallait trouver une solution. Bordaz leur a alors promis de reconstituer l’atelier de Brancusi devant le Centre, sur le parvis. Ce que l’on a fait. Ils étaient enchantés. Ils ont alors soutenu le projet du Centre et ont contribué à convaincre les autres donateurs.

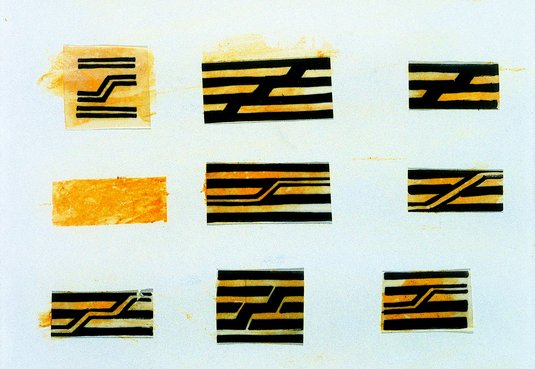

Dans le livre, on apprend aussi que les fameuses couleurs du bâtiment n’étaient pas celles-ci à l’origine !

Claude Mollard — Un jour, Hulten, Mathey et d’autres se réunissent pour définir les couleurs du bâtiment. Pontus suggère de s’inspirer de la couleur de la Tour Eiffel, une sorte de marron. Les architectes Piano et Rogers font alors exprès de préparer une maquette marron chocolat pas du tout convaincante… Vasarely, qui était lui aussi consulté sur le dossier, propose de choisir le bleu l’or – un bleu Klein. Malheureusement, ça coûtait très cher. Je propose alors bleu et argent... L’idée fait son chemin, mais finalement Mathey, qui fumait beaucoup, a une idée en regardant sa boîte d’allumettes Seita, paquet bleu et grattoir marron. « Illumination », dit-il, « on va prendre ces deux couleurs ! » Mais ç’aurait été une catastrophe… Heureusement, Piano est arrivé un jour avec cette idée de génie des couleurs d’un bâtiment industriel : rouge pour les circulations, jaune pour l’électricité, vert pour l’eau, et bleu pour l’aération.

Quelque temps plus tard, alors que Beaubourg était presque achevé, Giscard le survole en hélicoptère. Il a toujours trouvé le bâtiment trop haut, et il est furieux de voir que les tours de production d’air froid sur le toit soient peintes en bleu… Alors pour le calmer, on les a peintes en blanc ! Aujourd’hui, ces machines ne servent plus à rien, car on fabrique autrement l’air climatisé, mais à la réouverture du Centre Pompidou, en 2030, elles resteront sur le toit, comme des sculptures. Et j’espère bien qu’elles redeviendront bleues !

Vous dites que Beaubourg est la « matrice de la politique culturelle des années 1980-1990 », expliquez-nous.

Claude Mollard — Trois ans après avoir quitté Beaubourg, je deviens le conseiller spécial du ministre au cabinet de Jack Lang au ministère de la Culture. Je continue aujourd’hui à travailler avec lui à l’Institut du monde arabe. Lui est à la fois homme politique imaginatif et entreprenant et homme de théâtre et communication, et moi je suis homme de projets culturels et d’arts plastiques et entrepreneur ; on se complète.

Avec Beaubourg, nous sommes passés du concept de création artistique à celui « d’arts plastiques ». Nous avons introduit le design, la photographie, la vidéo, la bande dessinée, à un moment où l’on ne parlait que de peinture et de sculpture. Ce mouvement a été amplifié au ministère de la Culture après 1981. Beaubourg, dans son concept, est un bâtiment qui n’est pas défini une fois pour toutes, il est évolutif. Parmi les 681 projets, c’était le seul qui prévoyait dans sa matrice de pouvoir s’adapter aux besoins culturels de demain. Le Centre a aussi été la première institution culturelle à accueillir une exposition de mode, celle de Margo Rouard dès l’ouverture. Beaubourg apporte aussi les grandes expositions d’art moderne et contemporain – à l’époque une nouveauté.

J’ai hâte de redécouvrir le nouveau Centre Pompidou, réincarné tel le phénix ! Car le Centre Pompidou est immortel.

Claude Mollard

Des expositions qui prennent une envergure internationale. Dans les régions, on va lancer des « enfants du Centre Pompidou », avec des Fonds régionaux d’art contemporaine et d’autres projets comme le Carré d’art à Nîmes, mais aussi la musique, la photo, la BD, une profusion d’initiatives. Cette définition de la politique culturelle, amplifiée, imaginée et conduite ensuite par Jack Lang a bénéficié des racines de Beaubourg. Et l’Institut du monde arabe, où Jack Lang et moi-même agissons de concert depuis 2013, est aussi, un peu, un enfant du Centre Pompidou. En effet, en juin 1981, sur la base d’un programme repensé à la lumière de mon expérience récente de Beaubourg, nous avons lancé une nouvelle consultation d’architectes qui a débouché sur le projet de Jean Nouvel.

Vous étiez aux derniers jours de fête qui ont célébré le bâtiment, en octobre dernier, avant la fermeture pour travaux, qu’avez-vous ressenti ?

Claude Mollard — J’y ai retrouvé l’ambiance de l’ouverture, il y avait une sorte de féérie, d’enthousiasme, une folie, même. J’ai hâte de redécouvrir le nouveau Centre Pompidou, réincarné tel le Phénix ! Car, conçu pour sans cesse se renouveler, le Centre Pompidou est immortel. ◼

À lire aussi

Dans l'agenda

Portrait de Claude Mollard à l'Institut du monde arabe, octobre 2025

Photo © Pierre Malherbet