Passez au « Salon de musique » de Vassily Kandinsky

Àu Forum d’architecture (Bauaustellung) qui se tient à Berlin du 9 mai au 2 août 1931, Ludwig Mies van der Rohe, directeur du Bauhaus de Dessau, est commissaire de la section « Le logement de notre temps ». Helene Körting, propriétaire de l’atelier de céramique berlinois « Oranienburger Werkstätte Körting KG » et admirative de l’œuvre de Kandinsky, sollicite ce dernier par un courrier daté du 21 février 1931. Elle finit par convaincre le professeur du Bauhaus et son directeur d’accepter la commande d’un « Salon de musique » dont le décor original serait dessiné par l’artiste. Cet espace prend place dans la partie dédiée aux matériaux, entre les meubles et les marbres.

Le souhait de la commanditaire est de profiter, à court ou moyen terme, de cette coopération pour viser une clientèle riche et faire de cet essai à caractère publicitaire le début d’un nouveau programme commercial. Cette vision s’éloigne des principes du Bauhaus qui tendent au contraire à favoriser un large accès à sa production, mais en 1931, les difficultés économiques entament les aspirations de l’équipe de l’école. Bien que le Salon de musique — ou « Petit Salon », comme l’appelle Kandinsky — n’ait pas été conçu pour jouer ou écouter de la musique et qu’aucune acoustique particulière n’ait été étudiée à cette fin, un piano à queue y est installé par Helene Körting. Avec deux chaises, un fauteuil en métal et une table tubulaire signés Mies van der Rohe, il a vocation à rendre la mise en scène plus attractive et plus photogénique.

Bien que le Salon de musique — ou « Petit Salon », comme l’appelle Kandinsky — n’ait pas été conçu pour jouer ou écouter de la musique et qu’aucune acoustique particulière n’ait été étudiée à cette fin, un piano à queue y est installé par Helene Körting.

Kandinsky se saisit de cette opportunité pour appliquer son analyse du langage pictural publiée dans Point et ligne sur plan en 1926, mais aussi rendre intelligibles des conceptions encore étrangères au grand public et démontrer ce que l’art mural, tel qu’il l’entend, peut apporter dans un contexte spatial domestique. Sa maquette composée de trois panneaux peints rend compte de sa grammaire : mettre en tension des éléments graphiques et des couleurs afin de créer des contrastes, des mouvements, des sensations, des résonances multiples, plus ou moins fortes ou modérées. Ce quatrième décor important — et le second salon après celui de la Juryfreie Kunstausstellung de Berlin en 1922 — reprend des éléments éprouvés dans sa recréation scénique de 1928, Tableaux d’une exposition de Modest Moussorgski. Sur des fonds blancs et noirs ou colorés en aplat, se détachent des silhouettes et des formes géométriques simples, circulaires ou angulaires.

Dans le texte destiné au catalogue de l’exposition de 1931, Kandinsky écrit : « En réalité, la peinture murale n’est pas une décoration, mais plutôt une sorte de diapason. Les salles qui ont pour vocation de réunir plusieurs personnes dans un but spirituel précis ne sont pas constamment occupées, ni toujours par les mêmes personnes. En conséquence, elles doivent être dotées d’une force particulière, susceptible d’exercer une influence “fonctionnelle” sur l’ambiance intérieure de ces personnes. Les moyens picturaux permettent d’atteindre cet objectif. À l’évidence, les peintures “permanentes” ne sont pas compatibles avec l’utilisation habituelle des pièces d’habitation, dont l’une des propriétés essentielles est leur capacité de variation et de transformation ».

En réalité, la peinture murale n’est pas une décoration, mais plutôt une sorte de diapason.

Vassily Kandinsky

Des indices complémentaires sur ses intentions sont notés au dos des photographies du Salon de musique conservées à la Bibliothèque Kandinsky. Au revers de l’image du mur latéral gauche, on peut lire : « couleurs tranquilles et profondes sur un fond presque noir ». À propos du mur central, il indique : « Couleurs variées sur un blanc chaud – La bande de droite-blanc sur noir – Important ! ». Quant au mur de droite, il précise : « Couleurs tranquilles, avec quelques accents mis sur un jaune clair ». Il ne s’agit pas tant, pour lui, de donner à voir la synesthésie, mais bien davantage de rendre compte des nouveaux moyens picturaux dont dispose l’art moderne et la peinture abstraite pour toucher l’homme au plus profond de sa nature.

Galvanisé par le rendu du Salon de musique, Kandinsky tient à publier ses « Réflexions sur l’art abstrait » dans les Cahiers d’Art au plus vite, en 1931. Répondant à une enquête de son rédacteur en chef Christian Zervos, il se réjouit qu’« une verticale associée à une horizontale produit un son presque dramatique. Le contact de l’angle aigu d’un triangle avec un cercle n’a pas d’effet moindre que celui du doigt de Dieu avec le doigt d’Adam chez Michel-Ange ».

Au-delà des formes et des couleurs, la matière lui importe et il s’en exprime à son ami Will Grohmann : « J’ai très envie aussi d’utiliser le support de la céramique, car je trouve que la couleur appliquée directement sur un mur (surtout une peinture à base de colle ou de caséine) ne saurait remplacer un matériau organique (mosaïque ou céramique !) ». Pour réussir à tenir les délais et fabriquer des décors en céramique sept fois plus grands que les maquettes, le commanditaire sous-traite les murs du centre et de droite à la Manufacture de porcelaine de Meissen. Les carreaux de céramique sont malheureusement conçus à partir de trames différentes suivant les lieux de réalisation, mais l’artiste ne semble pas s’en émouvoir.

À la suite de la fermeture et du démontage de l’Exposition internationale d’architecture, les trois panneaux de céramique sont détruits.

À la suite de la fermeture et du démontage du Forum d’architecture, les trois panneaux de céramique sont détruits. Il faut attendre 1974 pour que Guy Landon, vice-président de L’Oréal, soumette son projet à Nina Kandinsky. Pour l’inauguration de la galerie Artcurial, dont il assure la direction, il prévoit de reconstituer les trois murs du Salon de musique (la quatrième paroi, en verre et percée d’une porte et d’une fenêtre, ne faisait pas partie intégrante de l’espace). Nina Kandinsky accepte et confie la maquette, en encourageant Guy Landon à se rapprocher de Suzanne et Jean Leppien, élèves de son époux au Bauhaus. Leur contribution sera déterminante au bon déroulement de la fabrication assurée par la société Villeroy et Boch.

À la fermeture de l’établissement, l’obligation de présenter au public le Salon de musique et les trois maquettes installés dans la galerie depuis 1975 reste d’actualité. Et c’est au Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg que L’Oréal décide de donner l’ensemble en 2006 et de les rendre visibles en permanence. ◼

* Texte extrait du catalogue de l'exposition « Kandinsky. La musique des couleurs », sous la direction d'Angela Lampe et Marie-Pauline Martin (co-édition Centre Pompidou / Philharmonie de Paris).

À lire aussi

Dans l'agenda

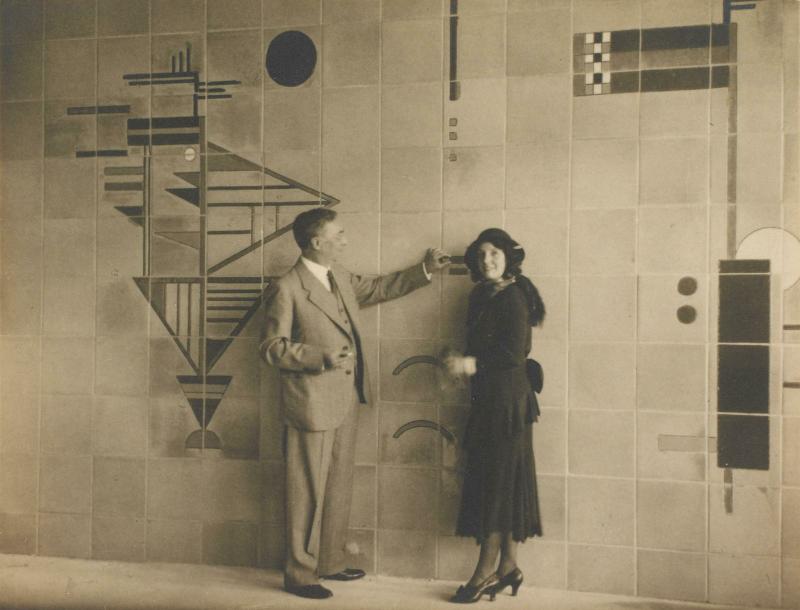

Mur central du Salon de musique de Vassily Kandinsky à l'Exposition internationale d'architecture, 1931

Photographie de Lotte Johanna Jacobi

Epreuve gélatino-argentique

© Centre Pompidou, Mnam-Cci/Dist. GrandPalaisRmn

Reconstitution (détail) du Salon de musique de Vassily Kandinsky

Réplique de la galerie Artcurial, Paris, 1975

Donation de la société l'Oréal, 2006

© Musée de Strasbourg