Artiste/personnalité

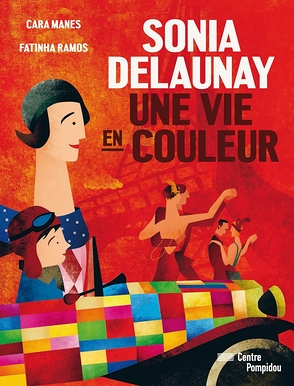

Sonia Delaunay

Peintre

Sonia Delaunay

(Sarah Sophie Stern Terk, dite Sonia Delaunay)

Peintre

Nationalité française (russe à la naissance)

Naissance : 1885, Gradijsk (Ukraine, Empire Russe)

Décès : 1979, Paris (France)

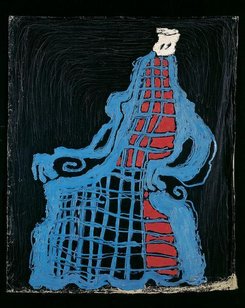

© Pracusa S.A.

Biographie

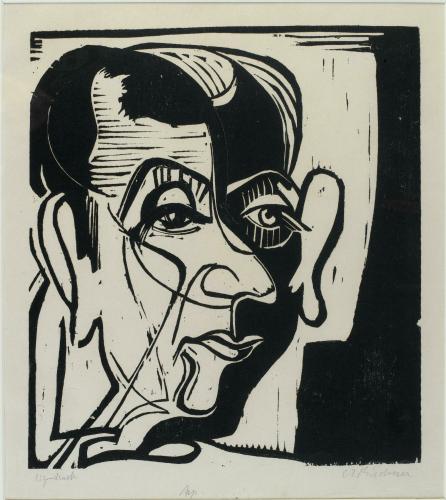

Sonia Delaunay, née Sarah Stern en Ukraine dans une famille juive très pauvre, rencontre à l’âge de cinq ans la première chance de sa vie : elle est adoptée par un oncle riche et sans enfant qui l’élève à Saint-Pétersbourg dans un milieu cosmopolite et cultivé. C’est le début d’une vie entièrement consacrée à l’art. Qu’elle s’exprime à travers le médium traditionnel de la peinture, ou à travers les arts dits « appliqués » (décoration d’intérieur, design, mode), son œuvre est toute entière dédiée aux manifestations de la lumière. Avec son mari Robert Delaunay, elle forme un des couples mythiques de l’art moderne, qui consacre toutes ses forces créatives à l’invention d’une forme d’expression nouvelle : une peinture abstraite, colorée, dite « simultanée ».

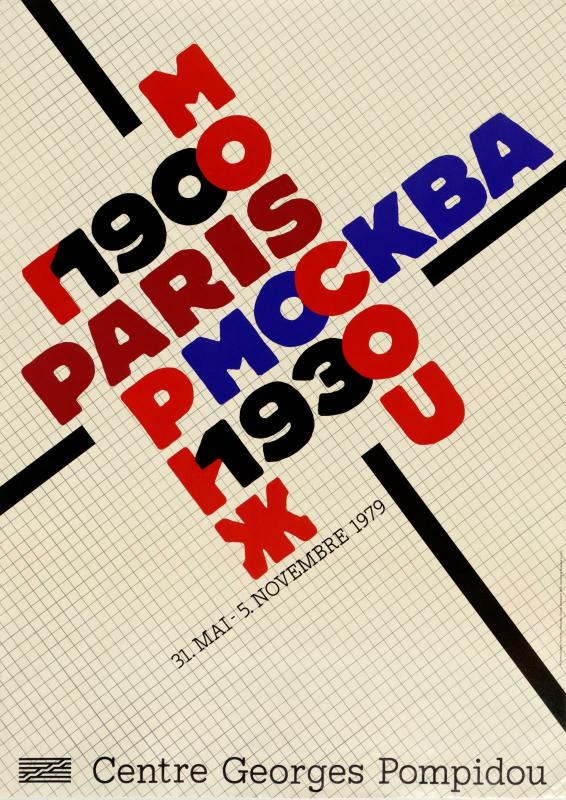

Pour compléter son éducation, sa famille adoptive envoie la jeune Sarah Stern étudier l’art en Allemagne. Puis, en 1905, elle se rend à Paris où elle découvre les mouvements d’avant-gardes, comme le fauvisme et la peinture de Paul Gauguin, qui lui inspirent ses premières peintures (Jeune fille endormie, 1907). Bien que progressiste, sa famille s’inquiète de son statut de femme seule. En 1908, elle arrange un mariage amical avec le galeriste Wilhem Uhde, qui cherche pour sa part à dissimuler son homosexualité. Par son intermédiaire, elle rencontre le jeune peintre Robert Delaunay alors proche de la peinture cubiste et futuriste. Elle divorce, se remarie très vite avec Delaunay, et ils donnent naissance à fils, Charles, pour lequel elle confectionne une couverture en patchwork dans la tradition ukrainienne. Les amis, nombreux, qui viennent rendre visite au couple y voient une œuvre cubiste.

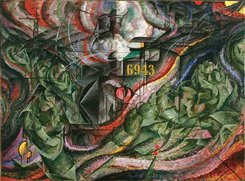

Ensemble, Robert et Sonia Delaunay s’orientent vers ce qu’ils nomment l’art « simultané », inspiré par les théories de Michel-Eugène Chevreul dites du « contraste simultané des couleurs ». Fascinés par la notion de synesthésie, ils développent un art à même de transcrire l’intensité de la modernité. Le couple, qui vit très au-dessus de ses moyens, se rend tous les jeudis au bal Bullier à Montparnasse : Sonia en évoque l’ambiance électrique avec le Bal Bullier (1913). De cette époque datent les monumentaux Prismes électriques (1914) de Sonia et une première version du Manège de cochons (1922) de Robert, exposés côte à côte au Salon des Indépendants de 1914. L’artiste travaille également avec son ami Blaise Cendrars aux illustrations de son texte La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France (1913), qui donne naissance à une œuvre inclassable, associant « simultanément » texte et peinture sous la forme exceptionnelle d’une feuille de deux mètres de haut pliée en accordéon.

Après la Première Guerre mondiale, Sonia Delaunay s’essaie à la décoration d’intérieur ainsi qu’au design, puis elle crée des vêtements, et ouvre une boutique dans les années 1920 pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle se forge une réputation internationale en travaillant pour des marques new-yorkaises et en créant des costumes pour l’industrie du cinéma.

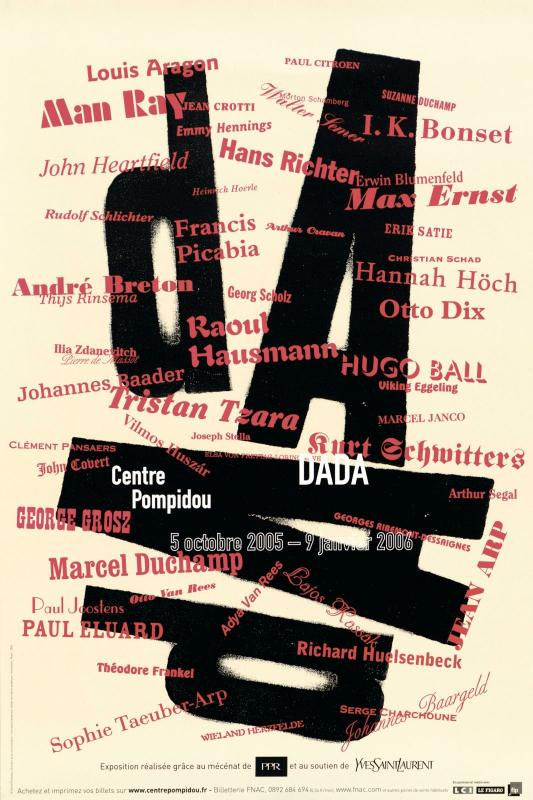

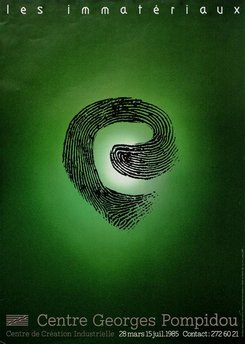

À la mort de Robert en 1941, Sonia, qui est juive, se réfugie en Suisse avec le couple d’artistes ami Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp. La guerre terminée, elle consacre le reste de sa vie à mettre en valeur l’œuvre de son défunt mari et la peinture abstraite. Elle joue ainsi le rôle de patronne pour de jeunes mouvements d’art contemporain comme l’art concret ou l’Optical Art. La fin de sa carrière est marquée par la lente reconnaissance de son travail d’artiste autonome, dissocié de celui de son mari. Elle est ainsi la première femme à avoir bénéficié, en 1964, d’une rétrospective de son vivant au Musée du Louvre.

Média

Événements

Collaborations artistiques

Dans la Boutique