Artiste/personnalité

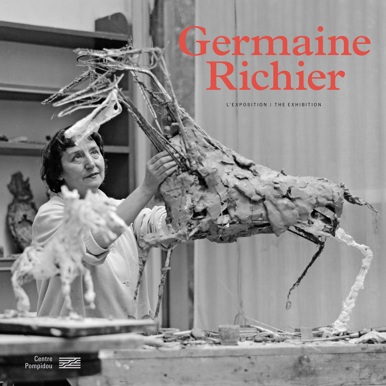

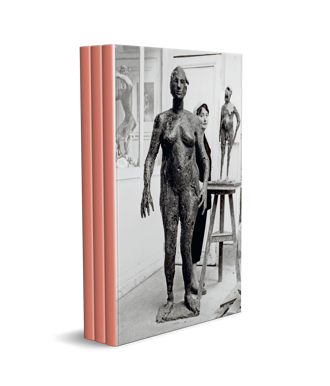

Germaine Richier

Sculpteur

Germaine Richier

Sculpteur

Nationalité française

Naissance : 1902, Grans (Bouches-du-Rhône, France)

Décès : 1959, Montpellier (Hérault, France)

© Adagp, Paris

Biographie

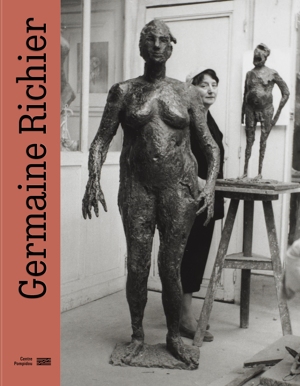

Germaine Richier occupe une place incontournable dans l’histoire de la sculpture du 20e siècle. Formée à la tradition de la statuaire en bronze d’Auguste Rodin et d’Antoine Bourdelle, elle participe aux conquêtes essentielles de la sculpture moderne. En à peine plus de 25 ans, des années 1930 à sa disparition précoce en 1959, Richier crée un univers profondément original et invente de nouvelles images de l’homme et de la femme, jouant des hybridations avec le monde animal ou végétal. Sa reconnaissance est rapide et fulgurante : en 1956, Richier est la première artiste femme exposée de son vivant au Musée national d’art moderne. Elle est l’une des rares sculptrices à rencontrer après-guerre un succès international.

Issue d’une famille méridionale, Germaine Richier passe son enfance à la campagne. Elle étudie la sculpture à l’École des Beaux-Arts de Montpellier où elle réalise essentiellement des bustes, puis poursuit sa formation à Paris. En 1926, le sculpteur Antoine Bourdelle l'accueille dans son atelier, où elle est sa seule élève particulière.

Dès 1928, Richier expose régulièrement, et sa sculpture est remarquée et appréciée. En 1933, elle s'installe avec son mari, le sculpteur suisse Otto Bänninger, dans un atelier, avenue de Châtillon, qu’elle conservera toute sa vie.

La Galerie Max Kaganovitch organise sa première exposition personnelle en 1936. Cette même année, elle reçoit le prix Blumenthal de sculpture, attribué pour la première fois à une femme. En 1939, Richier participe à plusieurs expositions à Bruxelles, Amsterdam, Namur, New York : c’est le début d’une carrière internationale.

La déclaration de guerre la surprend alors qu’elle est en vacances en Suisse. Elle décide de rester à Zurich. La figure hybride apparaît dans son travail avec Le Crapaud puis La Sauterelle, petite et L’Homme-forêt, première œuvre intégrant des éléments naturels.

Après la guerre, elle retourne à Paris. C’est une période de grande créativité : elle poursuit ses recherches sur l’hybridation de l’humain avec l’animal et le végétal (La Mante, grande ; La Forêt), commence à ajouter des fils tendus à ses sculptures (L’Araignée I) et expérimente l’emploi de filasse enduite de plâtre (La Chauve-souris).

En 1947, elle réalise L'Orage, pour lequel elle fait poser un ancien modèle d'Auguste Rodin. La sculpture est présentée avec son pendant féminin, L’Ouragane, à la Biennale de Venise de 1952.

En 1950, Richier reçoit la commande d’un Christ pour l’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce du Plateau d’Assy. Six mois après la consécration de l’église, Le Christ d’Assy est jugé blasphématoire par un groupe de catholiques traditionnalistes. Victime d’une polémique qui dure plusieurs années, le grand crucifix est retiré. Il ne sera replacé sur le maître-autel qu’en 1969.

À partir de 1951, année où elle obtient le premier prix de sculpture à la Biennale de São Paulo, elle introduit de la couleur dans ses bronzes. L’artiste réalise aussi de nombreuses gravures, participe régulièrement à des expositions d’estampes, illustre l’œuvre poétique d’Arthur Rimbaud par des eaux-fortes. Dans Le Berger des Landes et Le Griffu, elle poursuit son travail sur les fils s’entrecroisant dans l’espace, commencé avec L’Araignée I, puis Le Diabolo en 1950.

Invitée à exposer au Musée national d’art moderne en 1956, Richier travaille intensément, réalisant notamment La Montagne, Le Cheval à six têtes, grand, La Sauterelle, grande, L’Échelle avec un fond peint par Zao Wou-Ki, Le Tombeau de l’Orage et L’Ombre de L’Ouragane, ses deux seules sculptures en pierre. En 1958, elle illustre un recueil poétique de René de Solier (son second époux depuis 1954), et réalise sa dernière grande œuvre, L’Échiquier, grand, dont le plâtre coloré est conservé à la Tate Modern (Londres). Sa santé se dégrade. L’artiste a juste le temps de préparer sa dernière exposition à Antibes, avant de s’éteindre le 31 juillet 1959.

Média

Dans la Boutique