Artiste/personnalité

Christian Boltanski

Plasticien, Vidéaste

Christian Boltanski

Plasticien, Vidéaste

Nationalité française

Naissance : 1944, Paris (France)

Décès : 2021, Paris (France)

© Adagp, Paris

Biographie

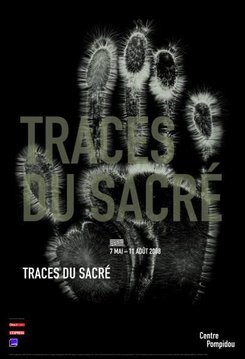

Dans son travail, Christian Boltanski met en résonance l'histoire de l'humanité et celle de sa propre vie, où la part autobiographique mêle volontiers réalité et fiction. Il cherche ainsi à lutter contre la finitude et l’oubli, à maîtriser le temps et la mort. Le Centre Pompidou a organisé sa première rétrospective en 1984, ainsi que la dernière grande exposition de son vivant, « Faire son temps », en 2019-2020.

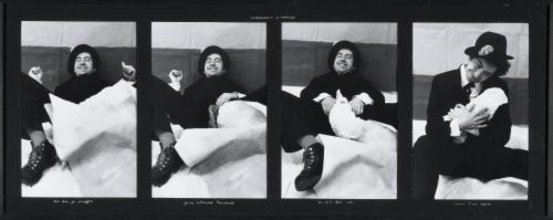

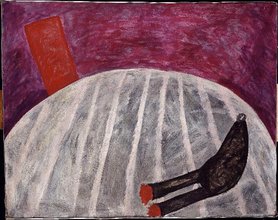

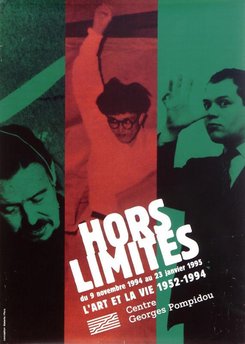

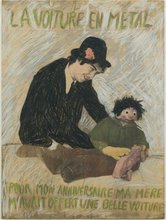

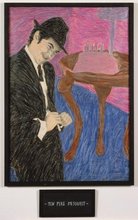

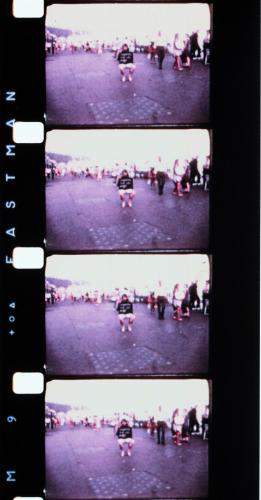

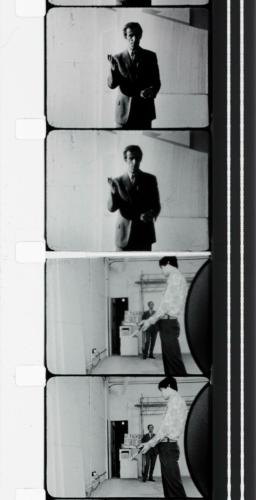

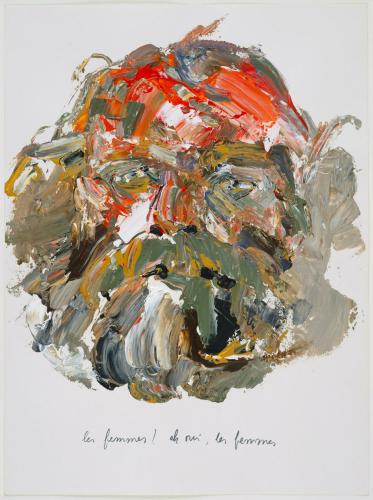

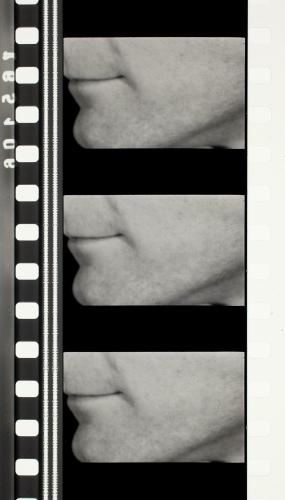

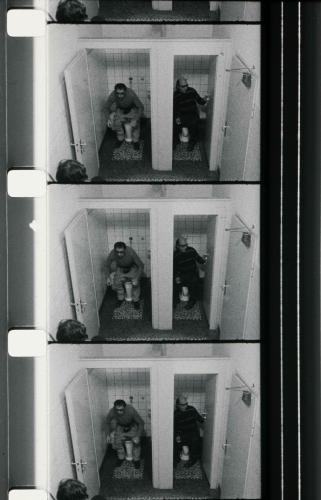

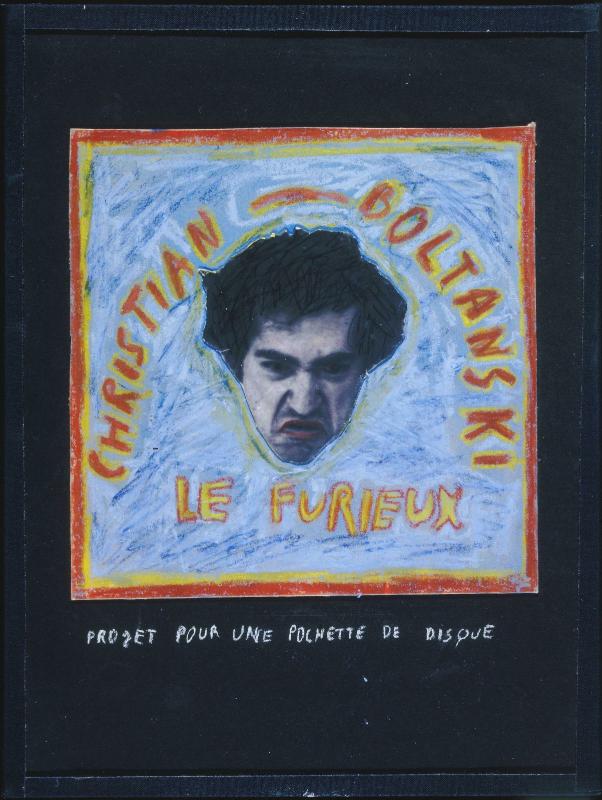

Les débuts dans l’art de Christian Boltanski sont marqués par une pratique de la peinture entre 1957 et 1968 (La Chambre ovale, 1967), puis par la réalisation de courts films d’inspiration expressionniste (L'Homme qui tousse, 1969). En 1969, il commence à travailler sur des reconstitutions d’éléments de son enfance à partir de petits objets bricolés. Il étend ensuite les recherches sur son identité à l’histoire collective. L’Album de la famille D. est présenté à la Documenta 5 à Cassel en 1972, où Boltanski expose dans la section « Mythologies individuelles ». En 1974, il invente un personnage de clown auquel il donne son nom et qui lui permet de poursuivre ses recueils biographiques sur un ton satirique (Saynètes comiques, 1974). Il continue son exploration des codes liés à la photographie avec Les Images modèles (1975), série avec laquelle il interroge le goût, les stéréotypes culturels et l’image du bonheur.

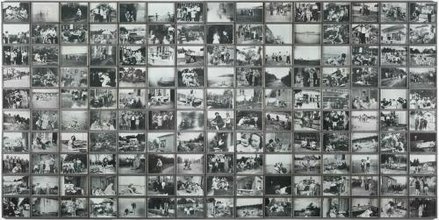

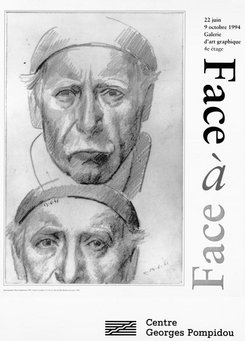

La découverte en 1983 de l’œuvre du dramaturge polonais Tadeusz Kantor, avec qui il partage un intérêt pour les figures allégoriques et le thème de la mort, oriente sa pratique vers une occupation de l’espace. C’est ainsi qu’il crée ses inquiétants Théâtres d’ombres (1984-1997) avec des pantins bricolés. L’artiste continue d’inclure la lumière dans ses œuvres avec les Monuments, qui associent des portraits photographiques agrandis à des ampoules et des câbles. En 1986, il étend cette expérimentation à l’échelle d’une exposition entière à la chapelle de la Salpêtrière, qu’il intitule « Leçons des ténèbres ». Le public est plongé dans l’obscurité, avec les œuvres pour seul éclairage. Ce projet marque un tournant dans sa carrière : il privilégie alors les lieux non muséaux, les installations in situ et les thèmes de la religion, de la judaïcité et de la commémoration. À la fin des années 1980, Boltanski réalise de grands environnements tels les Archives, constituées de centaines de photographies de visages installées sur des grilles de rangement, ou les Réserves, des milliers de vêtements amassés sur les murs ou au sol. Symbolisant les horreurs de l’histoire, ces œuvres définissent une mémoire partagée par tous.

À partir de 1998, Boltanski conçoit ses expositions comme des œuvres à part entière, dans lesquelles le public est sollicité par des évènements plastiques, musicaux et théâtraux. Son art se fait de plus en plus immatériel, universel et utopique, à l’image des Archives du cœur, constituées d’enregistrements de quelques 70 000 battements de cœur, conservés sur l’île de Teshima au Japon depuis 2008. La disparition devient le thème majeur de son travail, tant avec les tentatives d’enregistrement autobiographiques (La Vie impossible de C.B., 2001) qu’avec les grandes installations éphémères. Pour Personnes lors de la Monumenta de Paris, il sature l’espace du Grand Palais de milliers de vêtements, qu’une grue puise au hasard, symbolisant le destin aléatoire de l’humanité. À partir de 2008, il crée des projets dans des lieux reculés. Dans le désert d’Atacama au Chili ou sur l’île d’Orléans au Québec, il filme des centaines de bâtons surmontés de clochettes japonaises rendant hommage aux morts (Animitas, 2014). Misterios (2017) a été conçue en Patagonie, où l’artiste installe un dispositif pour amplifier le son émis par les baleines. Les dernières œuvres de Boltanski ont pour thème commun l’éternité.