Secrets d'archi ► Les tuyaux du Centre Pompidou

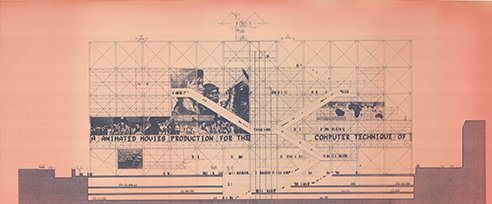

« Notre-Dame des Tuyaux », « raffinerie », « machin-machine »… En quasi un demi-siècle d’existence, le Centre Pompidou a essuyé un nombre remarquable de sobriquets. Presque tous font référence aux tuyaux du bâtiment « ultraturbulescent ». Apparents, colorés, visibles de loin… ils cristallisent toute la colère des râleur·euses. Le président Georges Pompidou, en découvrant le projet lauréat du concours d’architecture de 1971 ne s’y était d’ailleurs pas trompé : « Ça va faire hurler ! »

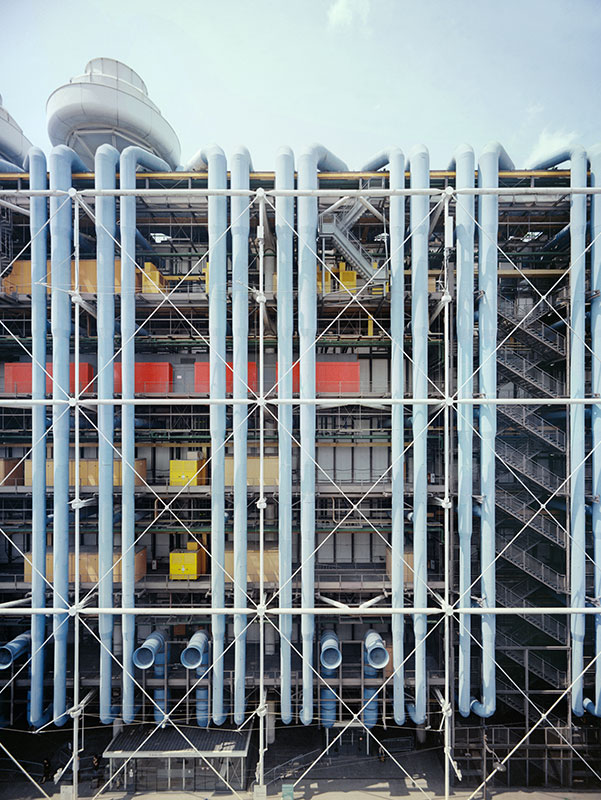

Des siècles durant, la tradition architecturale s’est évertuée à camoufler les fluides — eau, électricité, gaz, communications — des bâtiments. C’est bien simple : « Cachez ce câble que je ne saurais voir ! » passait pour la doctrine architecturale la plus en vogue, appliquée à grands renforts de dalles et de gaines. Comment alors ne pas prendre comme une provocation la gigantesque haie de tuyaux bigarrés érigée sur la rue du Renard ?

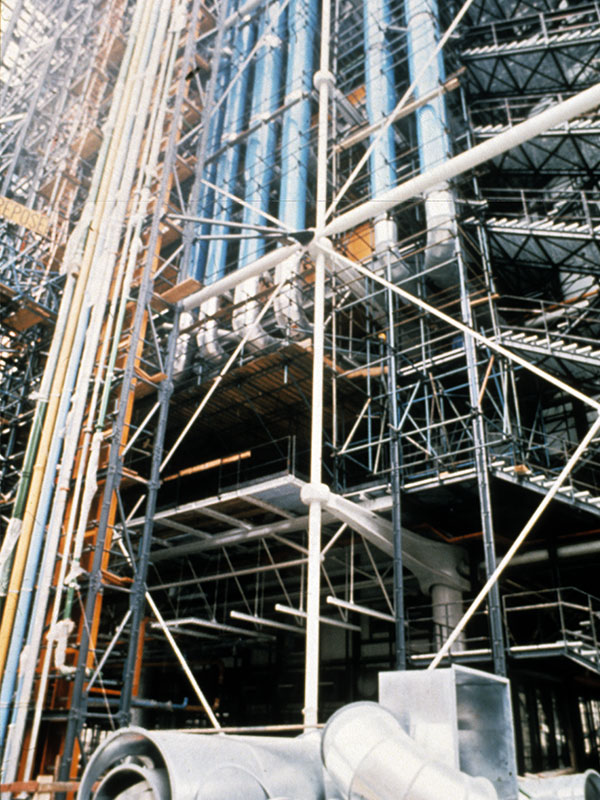

Richard Rogers et Renzo Piano, les jeunes architectes du Centre Pompidou, jouent les trouble-fête. Et pourtant… Le rejet des fluides et des circulations en périphérie du bâtiment répond tout d’abord à un objectif fonctionnel : gagner un maximum d’espace à l’intérieur. C’est ainsi que Beaubourg possède six grands plateaux libres, de six mille m2 chacun, au-dessus de la Piazza.

Ce style inside-out (« dedans-dehors ») devient la signature de Richard Rogers qui ne cessera d’exhiber de ses bâtiments ce qui y était hier caché.

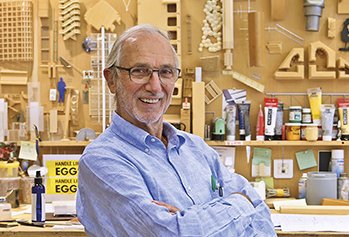

Complètement libérés de tout élément technique, leur physionomie peut être modifiée et transformée au gré des expositions. Ce style inside-out (« dedans-dehors ») devient la signature de Richard Rogers qui ne cessera d’exhiber de ses bâtiments ce qui y était hier caché. La presse anglaise comparait son emblématique Lloyd’s Building (1978–1986), à Londres, à un « percolateur à café ». Un coup d’éclat qui suivra le lauréat du prestigieux prix Pritzker en 2007 (l’équivalent du Nobel pour l’architecture) pendant l’ensemble de sa carrière.

Mais revenons à nos tuyaux pompidoliens. Leur enchevêtrement n’a rien de la « cosmopompe » des Shadoks (célèbre série télévisée d’animation diffusée pendant la mandature de Georges Pompidou, 1969–1974). Au contraire, les choses sont très bien rangées. La fonction de chaque tuyau est déterminée par une couleur : bleu pour l’aération, vert pour l’eau, jaune pour l’électricité, blanc pour les tours de refroidissement, rouge pour les circulations des œuvres, des personnes et les pompes à incendie. Pourtant, à l'origine, il a bien failli en être autrement ! C'est Claude Mollard, le premier Secrétaire général de Beaubourg qui le raconte dans son livre L'Épopée Beaubourg. De la genèse à l'ouverture, 1971 - 1978 (éditions du Centre Pompidou). Après avoir tout fait pour éviter le marron ou le bleu Klein et or suggérés par les uns et les autres, Renzo Piano propose son idée de couleurs primaires pour les tuyaux. Un coup de génie !

Une vertu moins évidente mais réelle : mettre à l’air les tripes du Centre Pompidou est une manière de favoriser les opérations ponctuelles de rénovation. Selon Rogers : « Un édifice facilement modifiable a une durée de vie plus longue et utilise ses ressources de manière plus efficace. » Les éléments techniques étant ceux qui se dégradent le plus vite, les rendre accessibles directement en façade permet de simplifier leur remplacement. Cette conception n’a pas vraiment fait école et le Centre reste le plus pur exemple au monde de Bowellism (« bowel » signifie « boyau » en anglais). Ce mot-valise, inventé par Michael Webb (membre d’Archigram, groupe d’architectes britanniques des années 1960–1970), pourrait se traduire par « entraillisme ». Un comble pour un bâtiment qui a donné des aigreurs d’estomac à de nombreux artistes et défenseurs du patrimoine !

Un édifice facilement modifiable a une durée de vie plus longue et utilise ses ressources de manière plus efficace.

Richard Rogers

Aujourd’hui, les tuyaux de la « raffinerie » ne choquent plus autant les jeunes Parisien·nes qui ont grandi à leur contact. Loïc Froissart, auteur illustrateur qui en a dessiné beaucoup dans son album jeunesse Dans les tuyaux du Centre Pompidou (2021), ajoute : « Le Centre Pompidou transforme les consciences, produit des choses neuves et modèle des esprits : ce petit côté usine, c’est ce que je préfère. »

Autrefois artefacts décriés d’une architecture qui n’a rien à cacher, les tubes du Centre Pompidou sont désormais des emblèmes du paysage parisien. C’est d’ailleurs sur l’un d’entre eux que le street artiste Space Invader a placé, en 2024, sa mille cinq centième œuvre parisienne, à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. ◼

À lire aussi

La façade arrière du Centre Pompidou

Photo © Julien Lanoo

Retrouvez les visites d'architecture urbaine d'Hugo Trutt sur https://croquebrique.com