Artiste/personnalité

Dora Maar

Peintre, Photographe

Dora Maar

(Henriette Théodora Markovitch, dite Dora Maar)

Peintre, Photographe

Nationalité française

Naissance : 1907, Paris (France)

Décès : 1997, Paris (France)

© Adagp, Paris

Biographie

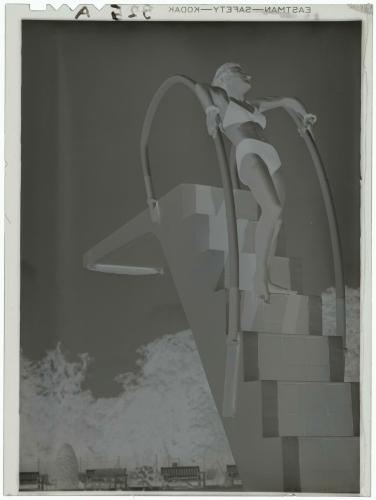

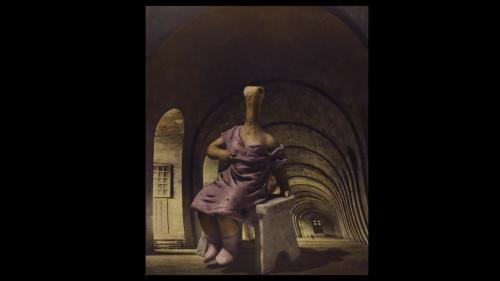

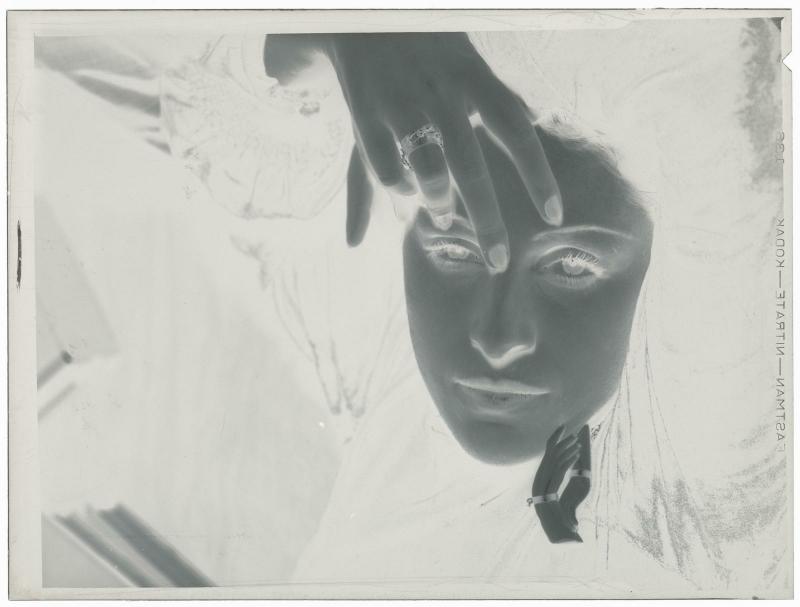

Dora Maar a marqué la première moitié du 20e siècle par sa photographie surréaliste et engagée. Intellectuelle libre, elle est l’une des rares femmes et photographes à participer activement au surréalisme par ses photographies pures comme Portrait d’Ubu et ses photomontages comme Le Simulateur. Dora Maar appartient à cette génération de femmes qui s’émancipent grâce au métier de photographe dans les années 1930, à l’heure du développement de la presse illustrée et de la réclame. Sa rencontre avec Pablo Picasso en 1935 la conduit progressivement vers la peinture, un médium qu’elle ne quittera plus jusqu’à la fin de sa vie en 1997.

Née en 1907 dans un milieu bourgeois, d’un père croate et d’une mère française, Dora Maar – de son vrai nom Henriette Théodora Markovitch – passe son enfance entre la France et l’Argentine, où son père travaille comme architecte. Elle s’installe définitivement en France en 1920 et s’inscrit en 1923 à l’École des arts appliqués pour femmes, appelée « Comité des dames », dépendant de l’Union centrale des arts décoratifs. Elle suit des cours de peinture à l’Académie Julian et auprès d’André Lhote avant de compléter sa formation à l’École photographique de la ville de Paris.

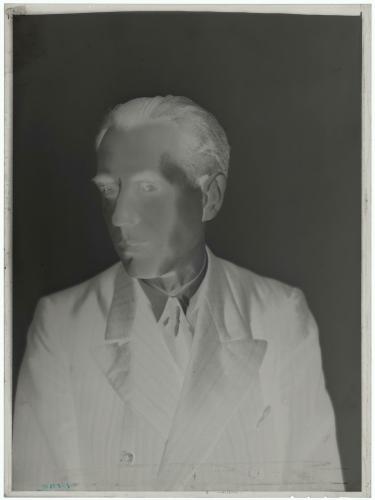

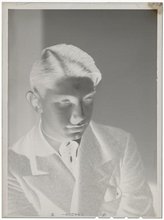

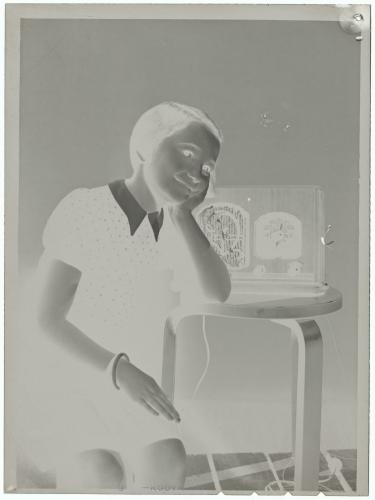

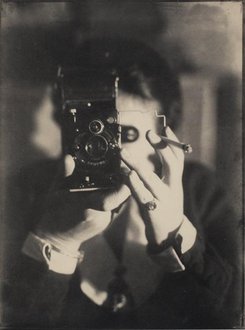

En 1931, elle reçoit ses premières commandes et ouvre un studio photographique avec le décorateur de cinéma Pierre Kéfer à Neuilly-sur-Seine. Ils réalisent des portraits, des photographies publicitaires et de mode, signées « Kéfer-Dora Maar », bien que Dora Maar en soit la seule autrice pour la plupart. Pendant cette collaboration qui durera quatre ans, ils publient dans de nombreux magazines.

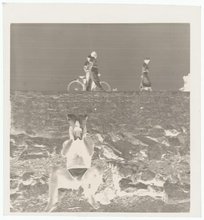

En 1935, elle ouvre son propre studio au 29, rue d’Astorg à Paris. Elle continue ses travaux de commande tout en se rapprochant du cercle des surréalistes, dont elle partage l’engagement et la sensibilité artistique. À côté du studio, Dora Maar pratique la photographie de rue, elle immortalise les laissés-pour-compte à Barcelone, Paris et Londres. Dans une veine chère aux surréalistes, elle se livre au hasard objectif, explorant la bizarrerie et la magie du quotidien de la rue, des vitrines ou des foires. Elle est l’une des seules photographes à participer aux expositions surréalistes. Elle est également l’une des rares femmes du groupe – réputé pour sa tendance à réduire les femmes artistes au rang de muses. Dora Maar garde son indépendance tout en se liant d’une amitié sincère avec Paul et Nush Éluard, André Breton et Jacqueline Lamba, Georges Hugnet, Lise Deharme et Léonor Fini, dont elle réalise plusieurs portraits.

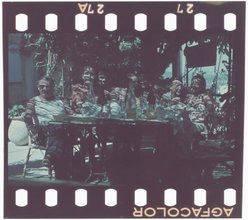

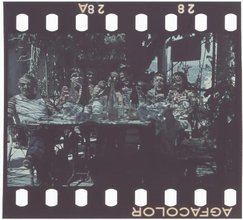

À l’hiver 1935-1936, Dora Maar rencontre le peintre Pablo Picasso. C’est elle qui la première fait le portrait de Picasso dans son studio et l’initie à des expérimentations en chambre noire. Au printemps 1937, elle documente le processus de création de Guernica dans l’atelier de Picasso. Ils entament une liaison qui durera près de huit ans. Dora Maar devient le sujet de plusieurs dizaines de toiles de Picasso. Encouragée par ce dernier, elle le peint à son tour, opérant ainsi un virage vers la peinture.

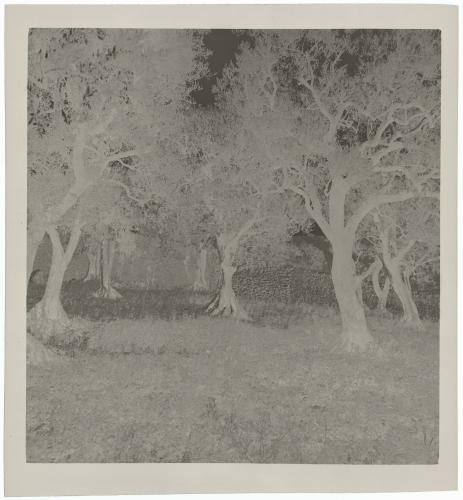

À partir de 1945, elle partage sa vie entre Paris et Ménerbes, village du Luberon. Le délitement de sa relation avec Picasso, le décès de sa mère puis de son amie intime Nush Eluard l’entraînent dans une période de grave dépression. La religion catholique lui offre une source d’apaisement durable.

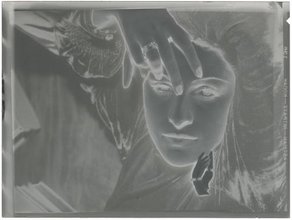

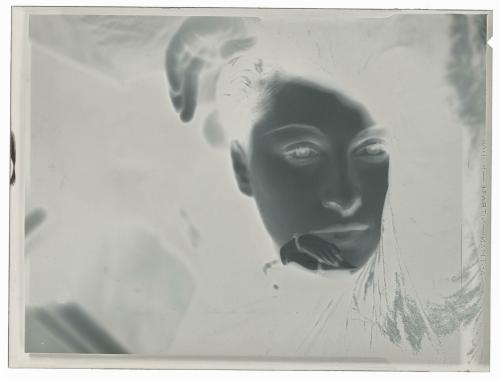

Sur le plan artistique, Dora Maar travaille le paysage et se tourne vers une abstraction gestuelle dans la seconde moitié des années 1950. Si elle continue de créer, elle expose de moins en moins. Dans les années 1980, elle réalise des photogrammes avec des gestes de peintre, réconciliant les deux modes d’expression qui lui sont les plus chers.

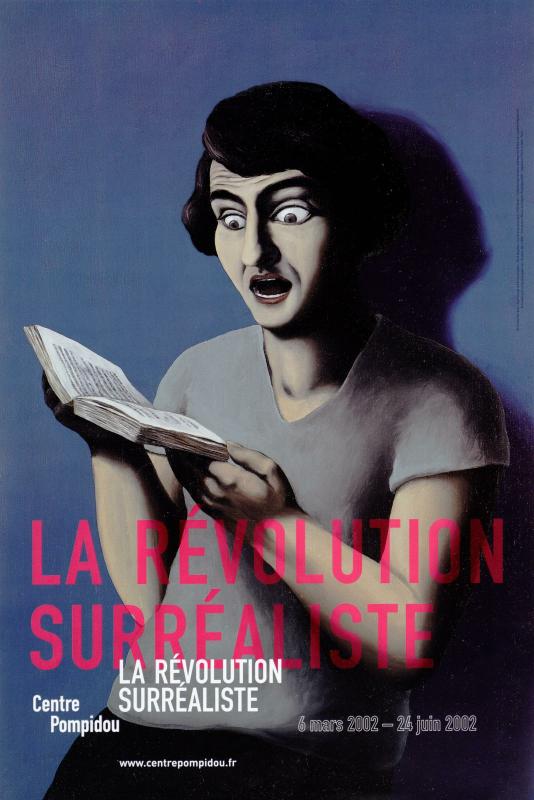

Suite à sa mort en 1997, ses œuvres sont vendues aux enchères, révélant de façon éphémère un travail prolifique qui avait jusqu’alors été gardé secret. En 2019, une grande rétrospective lui est consacrée au Centre Pompidou, proposant une nouvelle lecture de son œuvre et de cette partie moins connue de son travail.