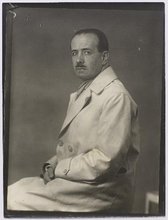

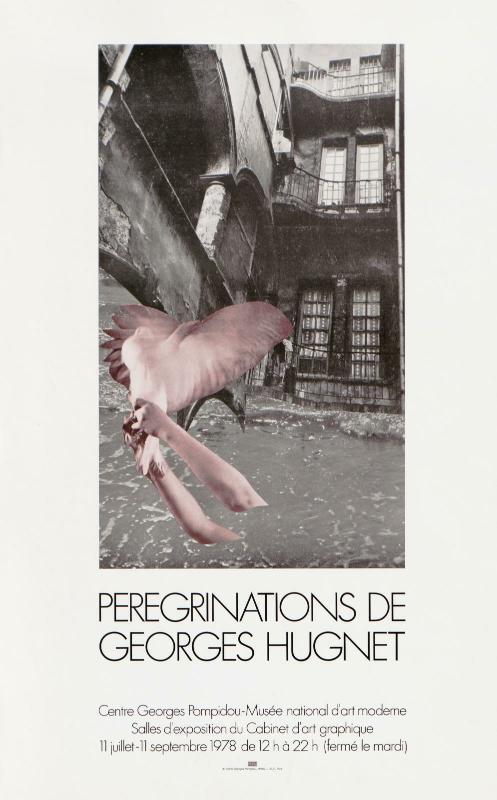

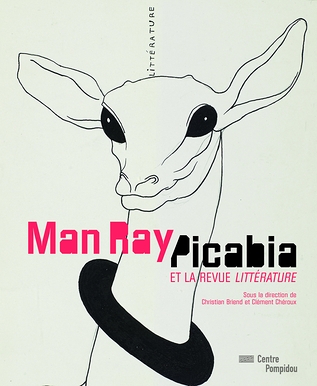

Artiste/personnalité

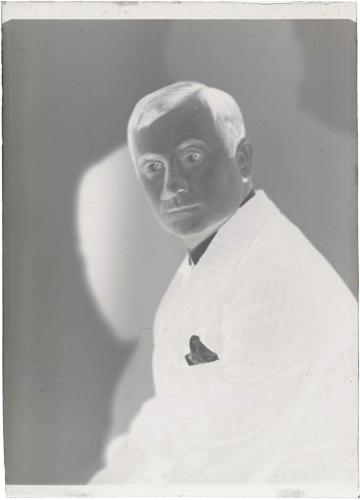

Man Ray

Peintre, Photographe

Man Ray

(Emmanuel Radnitzky, dit Man Ray)

Peintre, Photographe

Nationalité française (américaine à la naissance)

Naissance : 1890, Philadelphie (Pennsylvanie, États-Unis)

Décès : 1976, Paris (France)

© Man Ray Trust / Adagp, Paris

Biographie

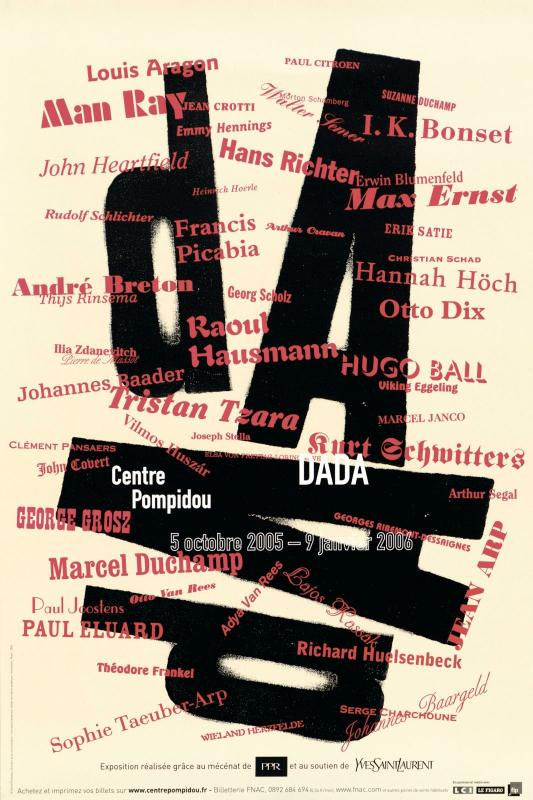

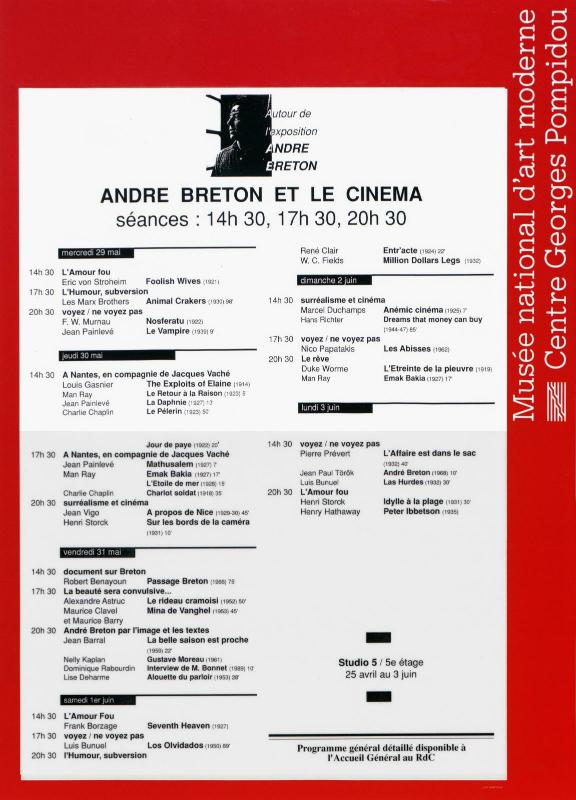

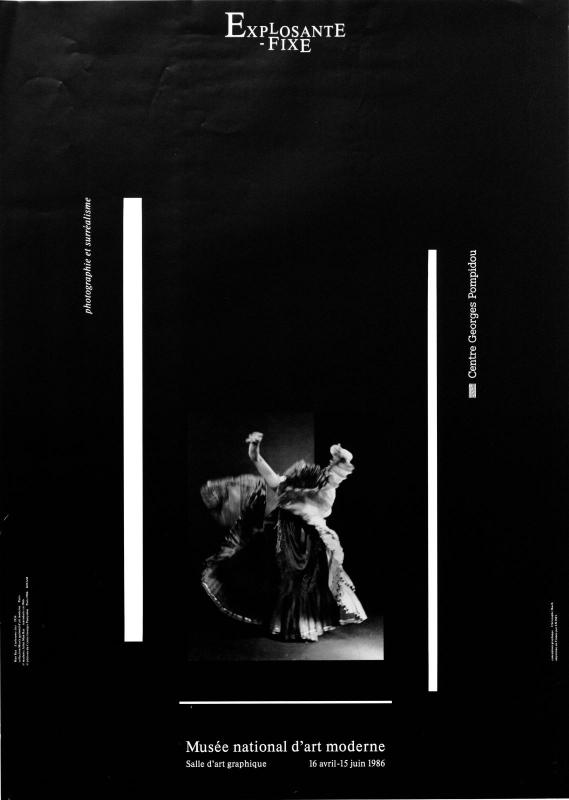

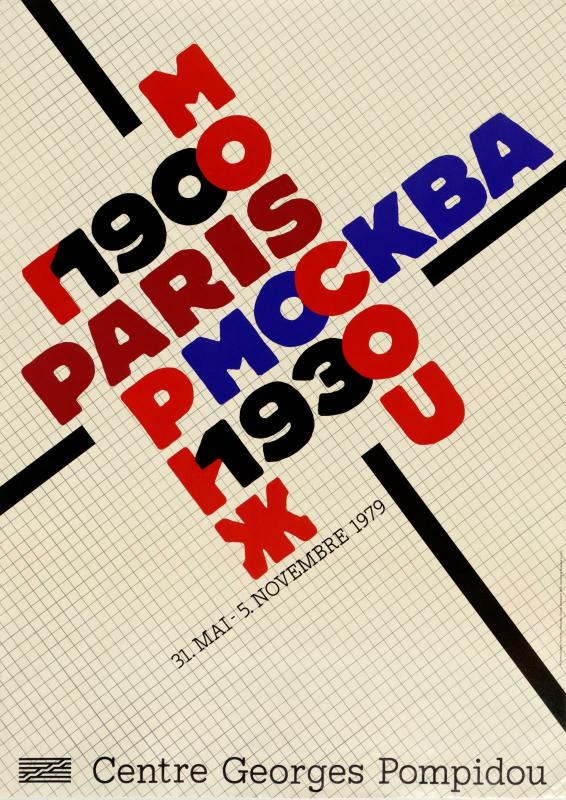

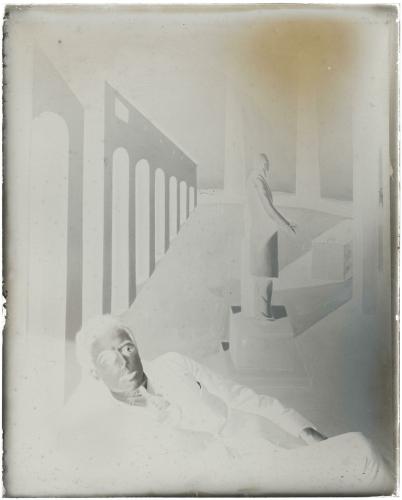

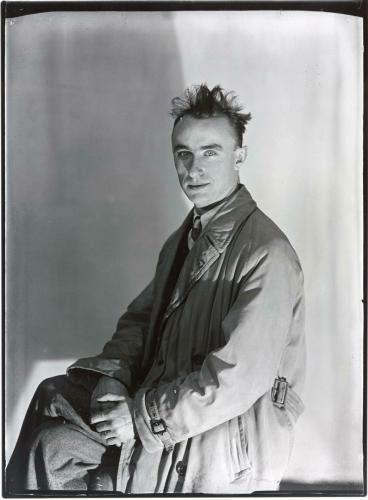

Peintre, photographe, sculpteur, l’Américain Man Ray est proche des mouvements Dada et surréaliste. Après avoir rencontré Marcel Duchamp à New York, qui l’entraîne à Paris, il participe pleinement à l’effervescence artistique de la capitale française pendant l’entre-deux-guerres. Les artistes s’emparent alors de la photographie, médium encore relativement neuf, pour en proposer une vision moderne. Man Ray est un acteur essentiel de cette grande phase d’ouverture et d’invention, où les questionnements politiques et sociaux font leur chemin jusque dans les œuvres d’art. Portée par le succès de la presse illustrée, mais aussi par les besoins nouveaux de la communication, la photographie avec Man Ray s’autonomise et devient un médium à part entière tout en entretenant des rapports étroits avec la peinture et la littérature.

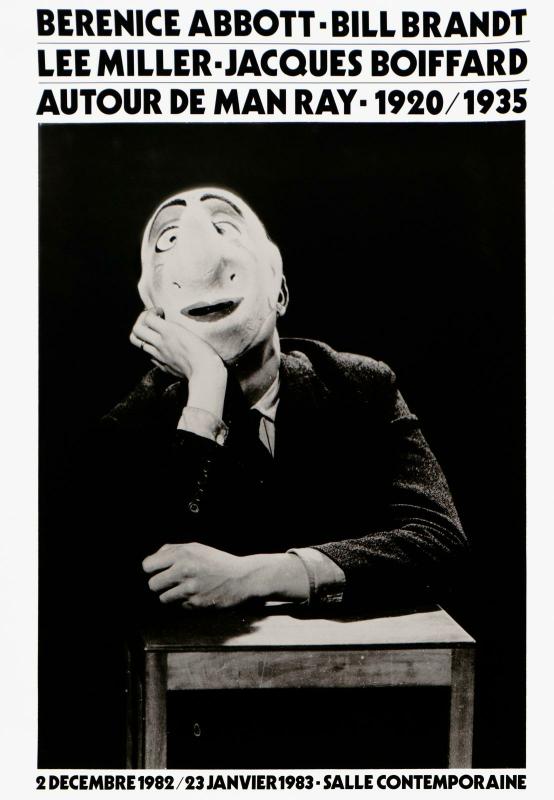

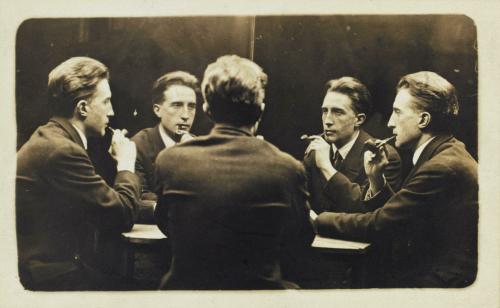

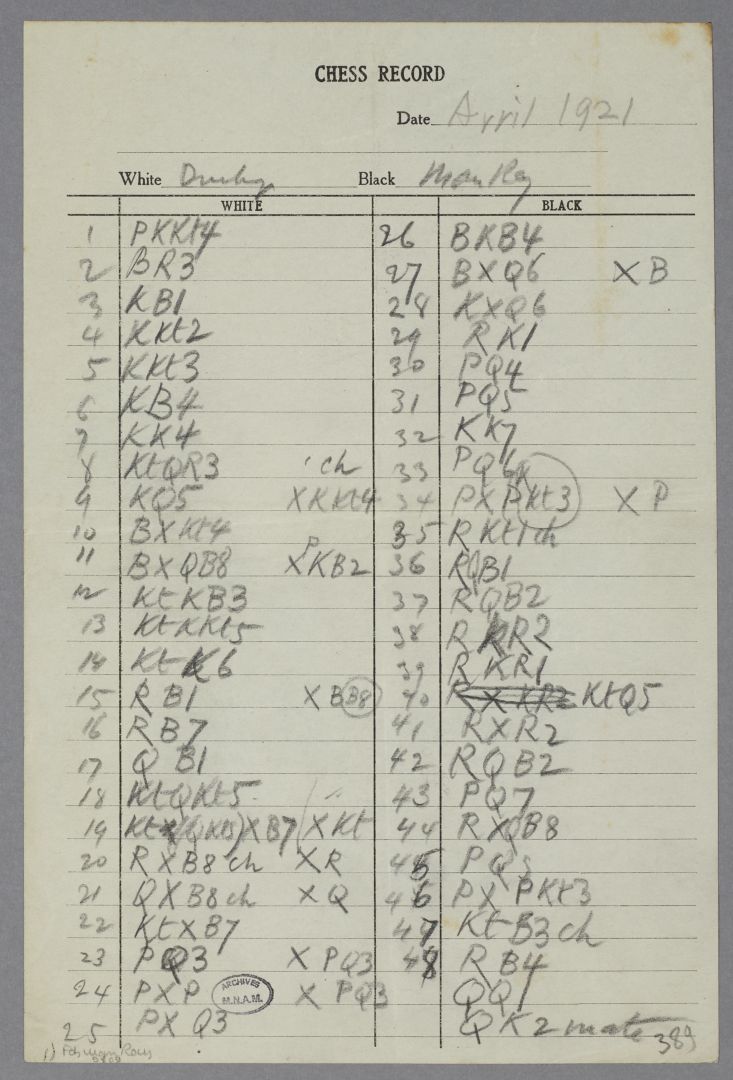

Emmanuel Radnitzky naît en 1890 à Philadelphie, dans une famille juive d’artisans du textile. Sa famille change son nom en Ray en 1912 en réaction à l’antisémitisme de l’époque. Après une formation dans une école à la pédagogie ouverte, il commence dès 1911 à gagner sa vie comme dessinateur pour l’industrie et la publicité. Son intérêt pour la peinture le pousse à fréquenter la galerie 291 du photographe Alfred Stieglitz, où il rencontre l’artiste français Marcel Duchamp. Leurs sentiments de révolte contre l’ordre établi se rejoignent, et ils font brièvement exister la branche new-yorkaise du mouvement Dada. Ensemble ils conçoivent des œuvres comme Élevage de poussière (1920) ou la série de portraits de Marcel Duchamp en Rrose Sélavy (1921), personnage fictif qu’ils inventent.

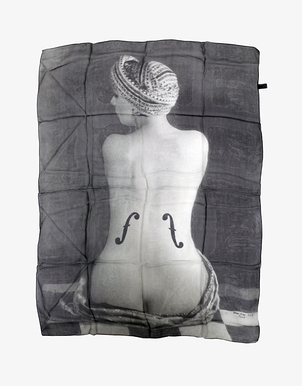

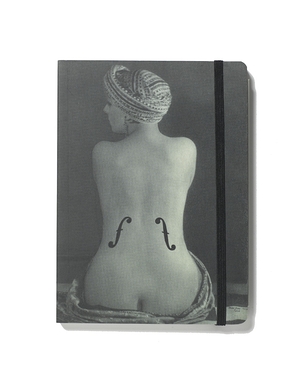

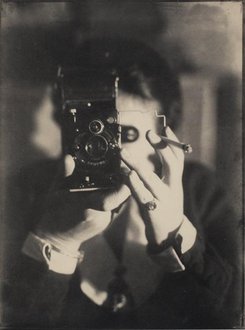

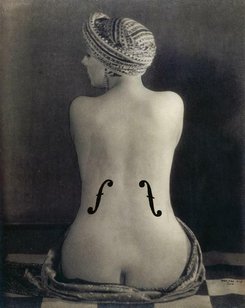

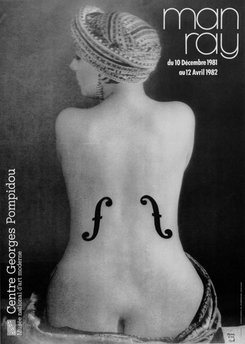

Sa peinture ne rencontre pas le succès souhaité à New York et Man Ray fait le choix de suivre Marcel Duchamp à Paris en 1921, où il rencontre André Breton, Louis Aragon, Paul Éluard et d’autres personnalités du futur mouvement surréaliste. Mécontent des reproductions de ses œuvres, c’est en réalisant ses propres prises de vues qu’il met en place une activité pensée à l’origine comme un gagne-pain. Les photographies deviennent un moyen d’exprimer ce qu’il ne peut pas faire en peinture. La plupart sont publiées dans des revues et des magazines, ne trouvant pas encore leur place dans les galeries d’art, à l’instar de Violon d’Ingres, publiée initialement dans la revue Littérature en 1924.

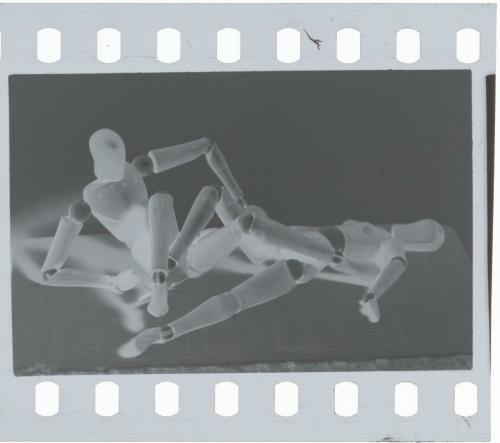

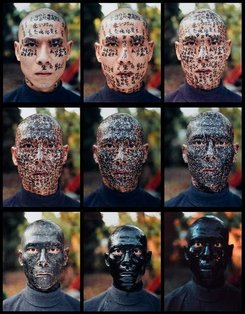

Au sein du groupe des surréalistes, Man Ray devient en quelque sorte le photographe officiel et participe à la première exposition surréaliste de 1925. À travers ses expérimentations photographiques, il s’intéresse à l’exploration de l’inconscient et du désir. La thématique du corps féminin est très présente dans son travail et vise à en dépasser la représentation héritée du classicisme (Anatomie, 1930). Dans son atelier de Montparnasse, pendant trente ans, Man Ray révolutionne la photographie et capture les portraits des personnalités artistiques de l’époque, comme Gertrude Stein, Jean Cocteau, Meret Oppenheim… Après un retour aux États-Unis pour fuir le nazisme, il revient à Paris en 1951 où il poursuit ses expérimentations, notamment avec la photographie en couleurs.

Média

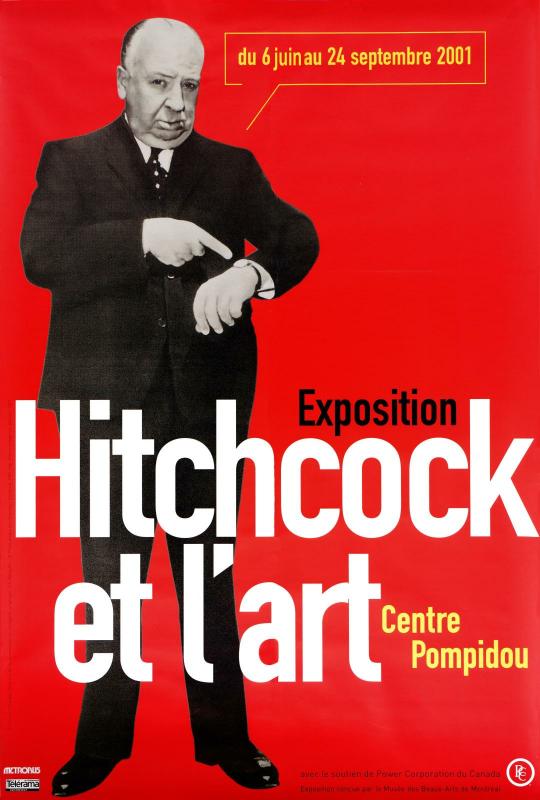

Événements

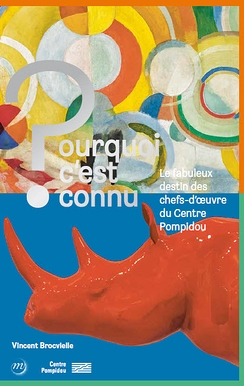

Dans la Boutique

Pourquoi c'est connu ? Le fabuleux destin des œuvres phares du Centre...

19,90 € 18,90 € Adhérent